Plattform Sakrallandschaft Zentralschweiz

Die Sakrallandschaft der Zentralschweiz ist eine historische Landschaft von globaler Bedeutung. Die Departemente Design Film Kunst, Technik & Architektur und Wirtschaft haben deshalb die Plattform Sakrallandschaft Zentralschweiz ins Leben gerufen. Aktuell stehen in der Sakrallandschaft und insbesondere in den Klöstern der Zentralschweiz grosse Transformationen an. Viele Klöster suchen aus demographischen Gründen neue Wege in die Zukunft. Die Hochschule Luzern engagiert sich deshalb mit ihren interdisziplinären Kompetenzen in dieser Thematik für die Region und betrachtet dies als Teil ihrer Dritten Mission.

Mit ihren interdisziplinären Kompetenzen will die HSLU für die Sakrallandschaft als (bau-)kulturelles Erbe sensibilisieren und dieses vermitteln, sie will die Klöster bei den anstehenden Prozessen begleiten und unterstützen, und sie will sich in Forschung & Entwicklung und in der Lehre mit dem Thema auseinandersetzen. Dabei haben sich zwei Themen herauskristallisiert: Die Begleitung der Transformationsprozesse der Klöster aus den Perspektiven von Baukultur, materieller und immaterieller Kulturgüter und regionalplanerischer Perspektiven (Landschaft) wurde als erstes Thema identifiziert, die Entwicklung neuer und innovativer Bildungsformate aus der Tradition und aus dem impliziten Wissen des gemeinschaftlichen Lebens der Klöster vor dem Hintergrund der digitalen Transformation war das zweite Thema.

Kloster Baldegg

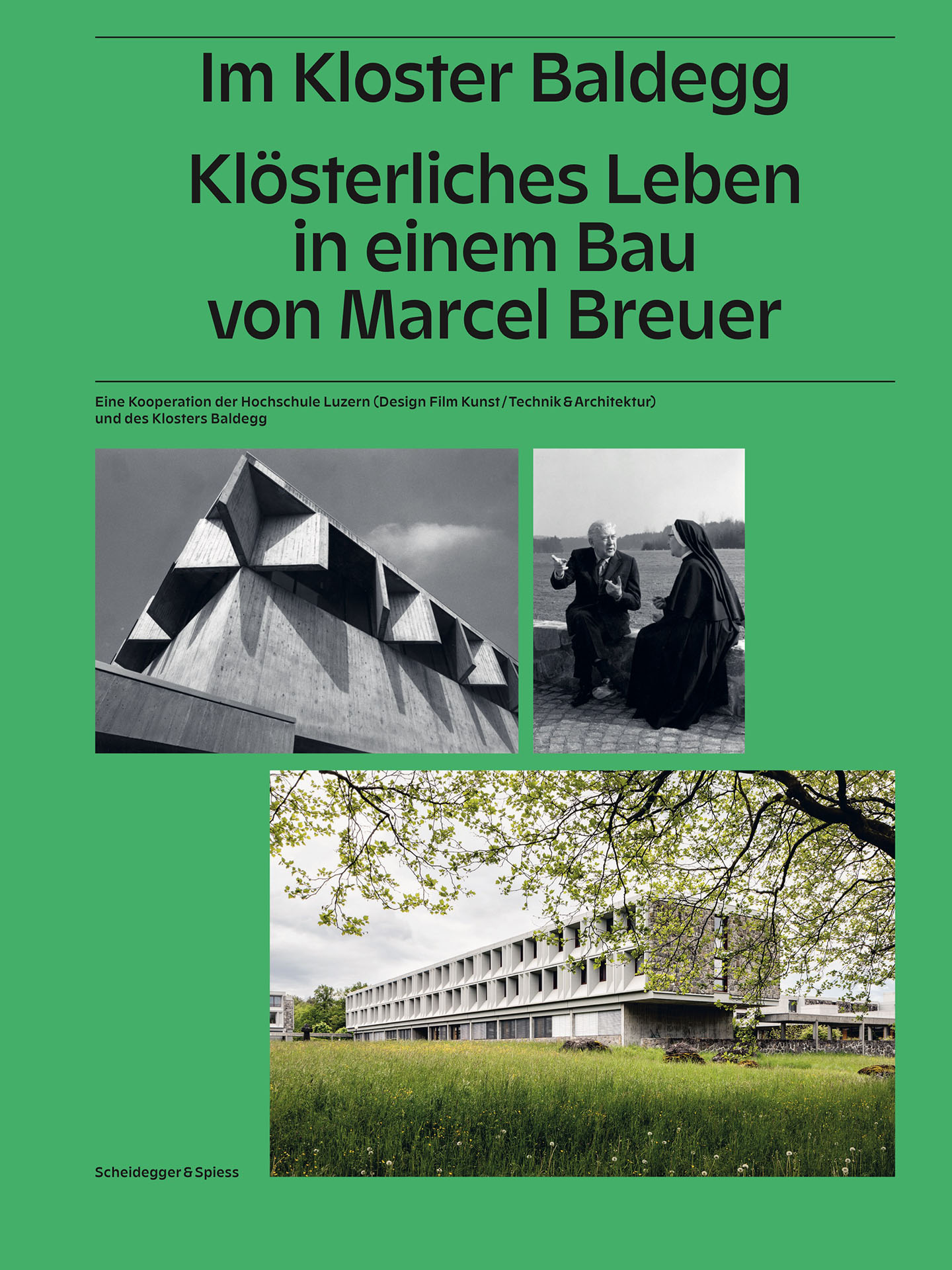

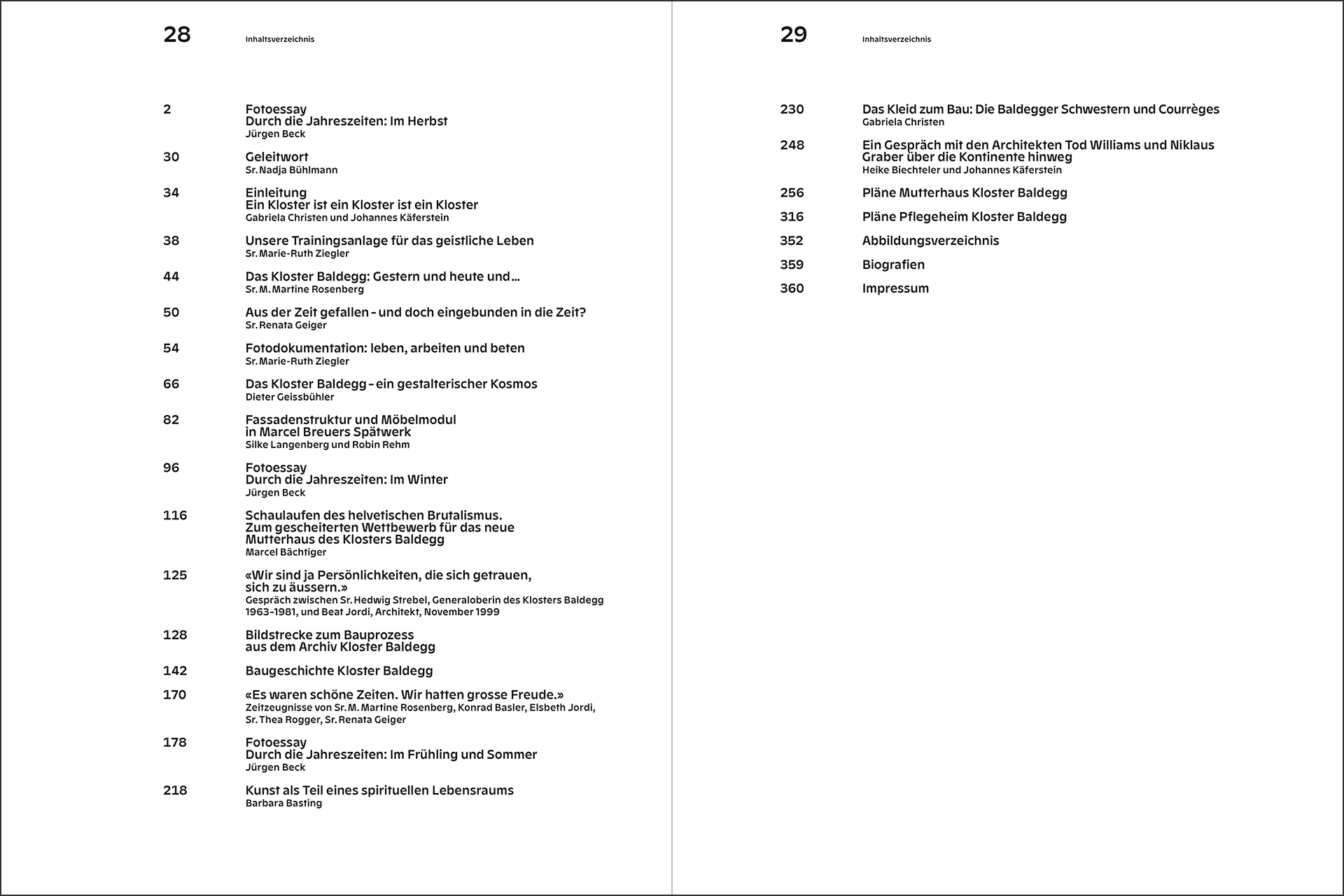

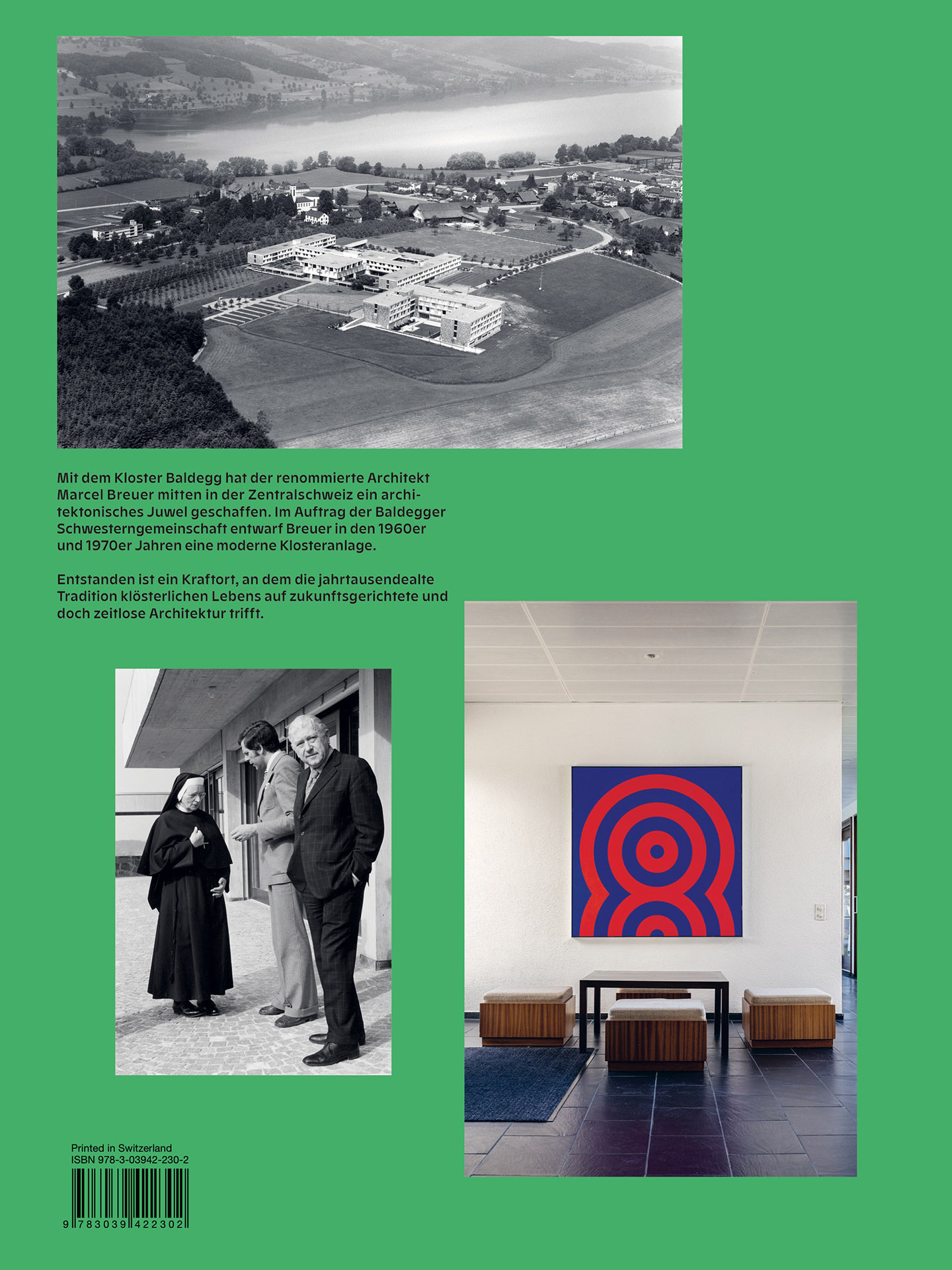

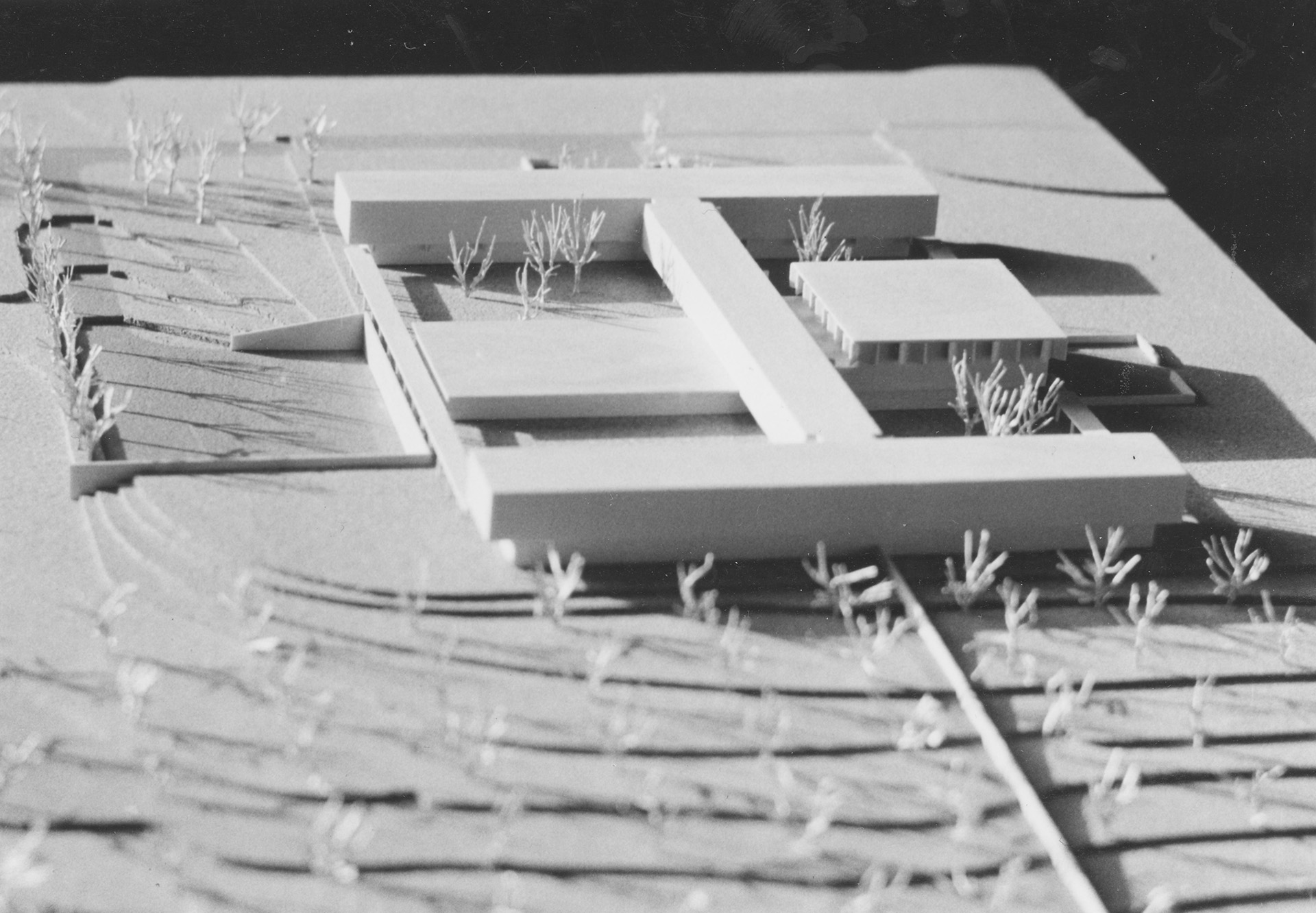

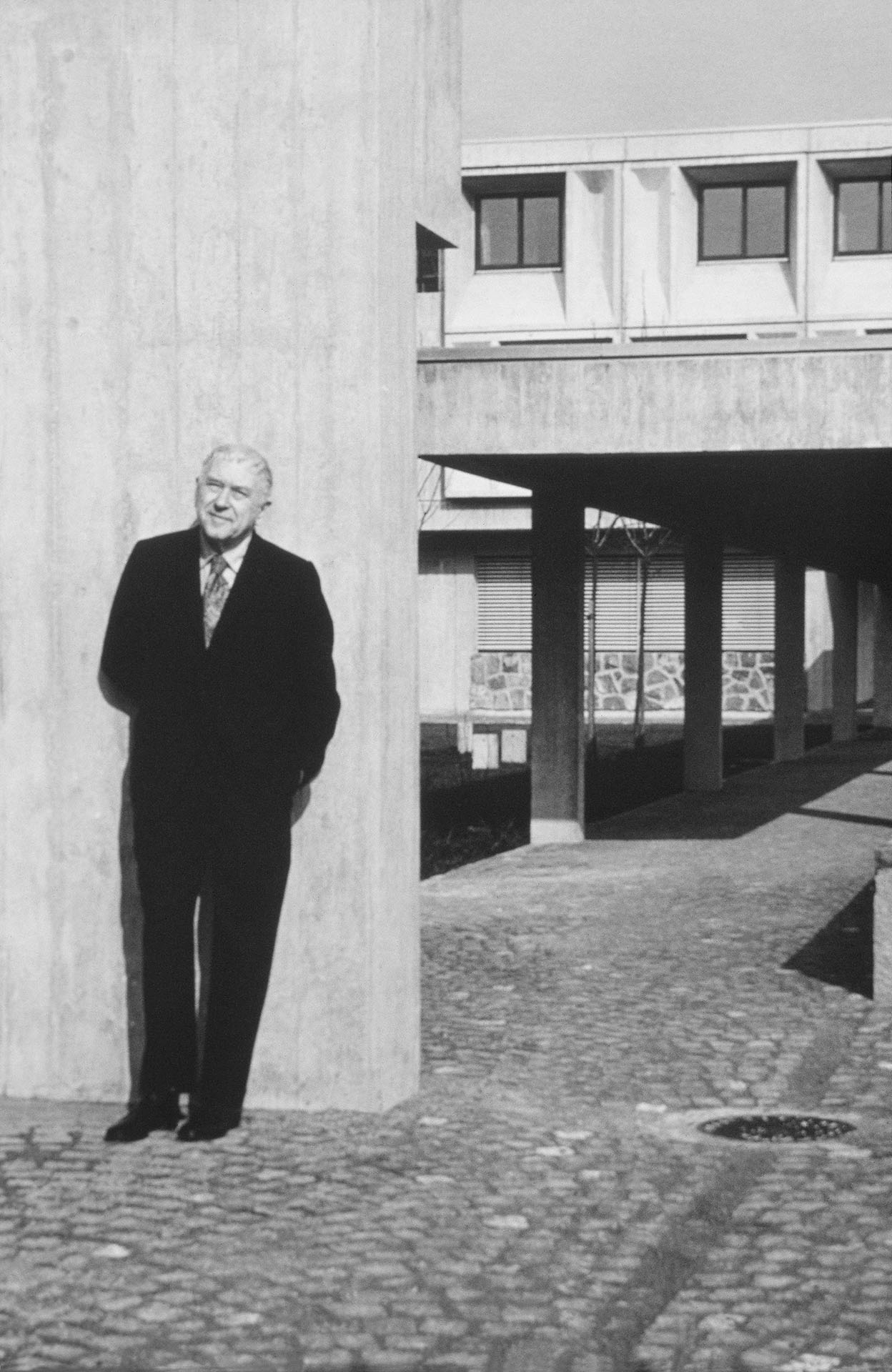

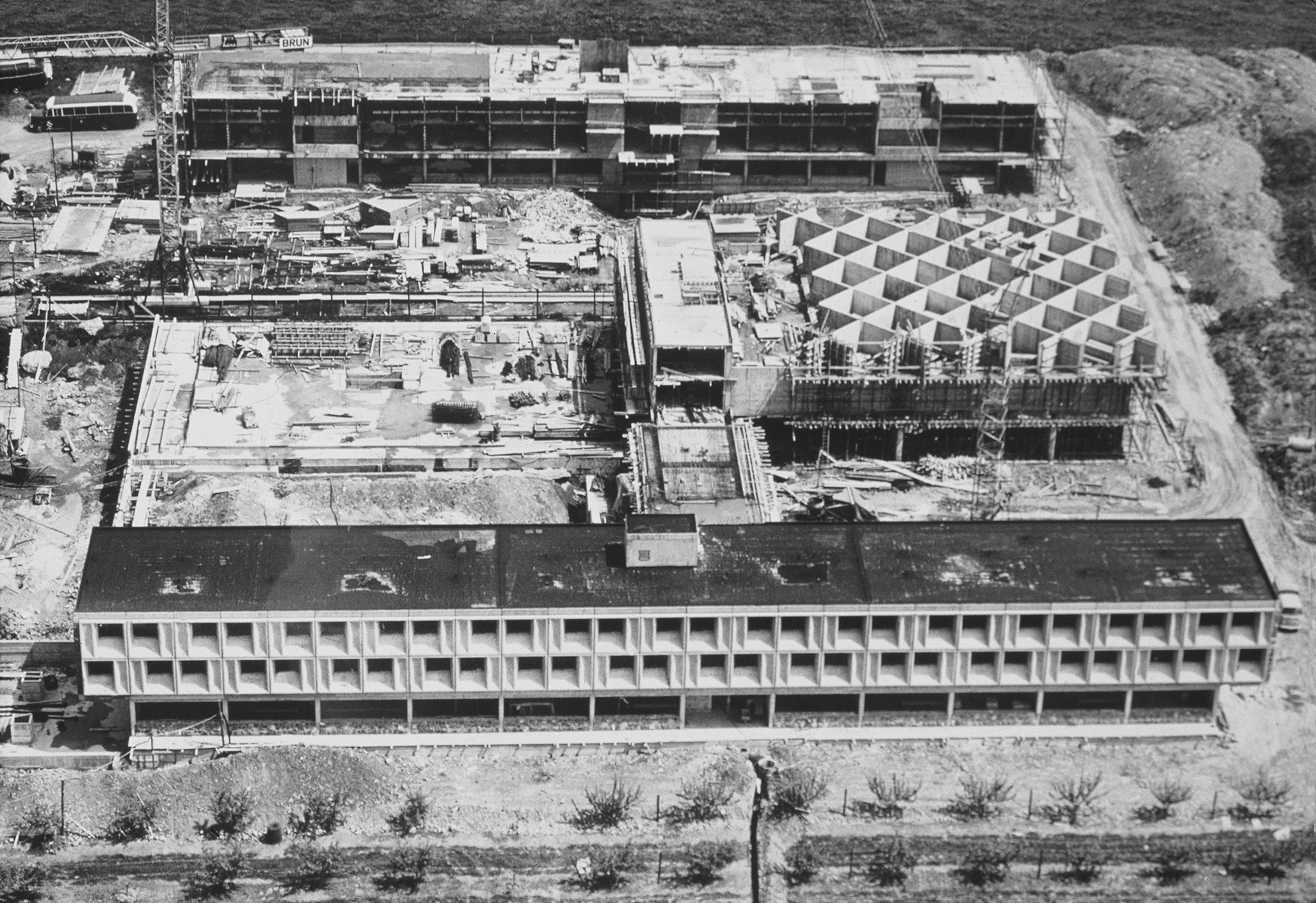

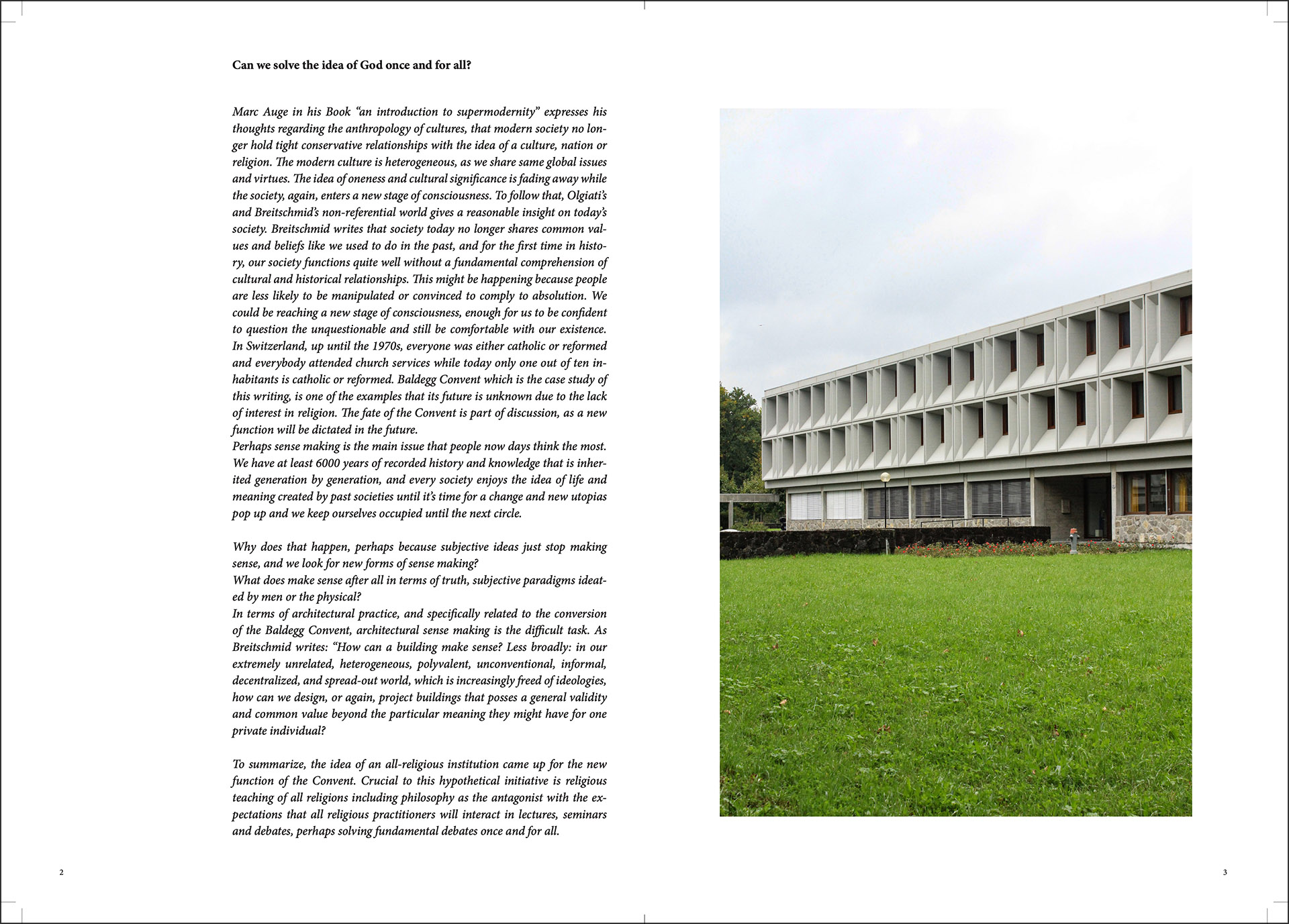

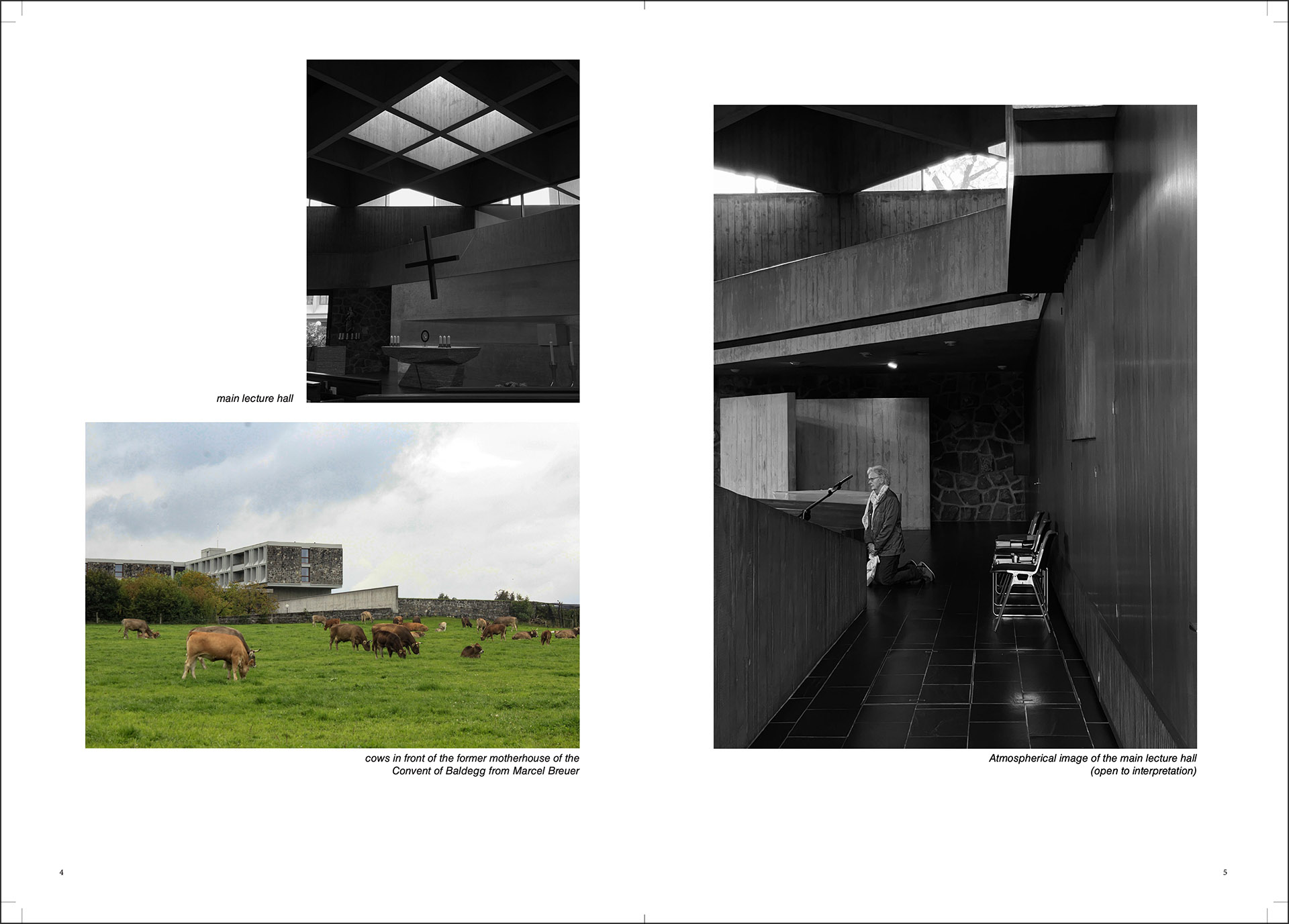

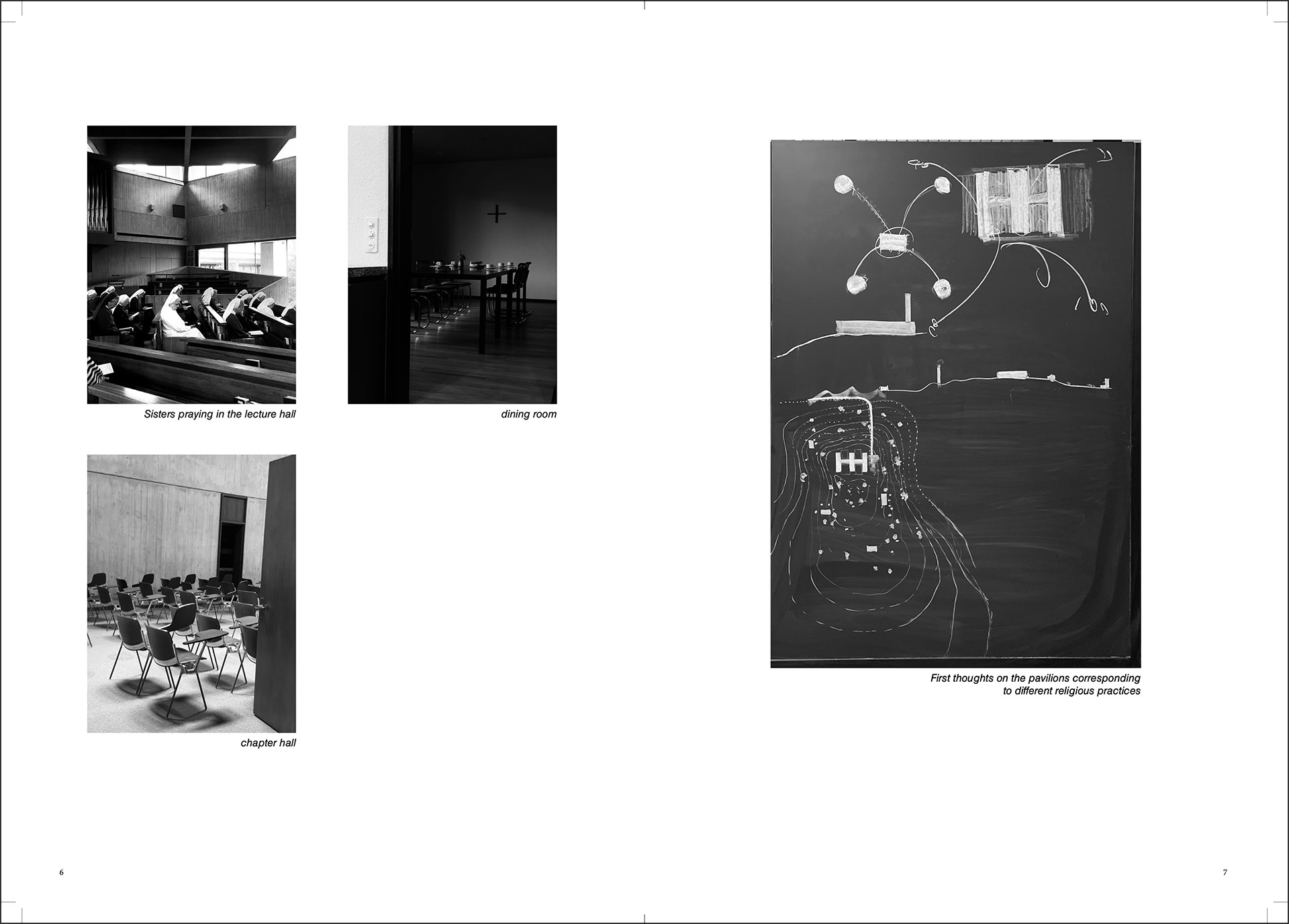

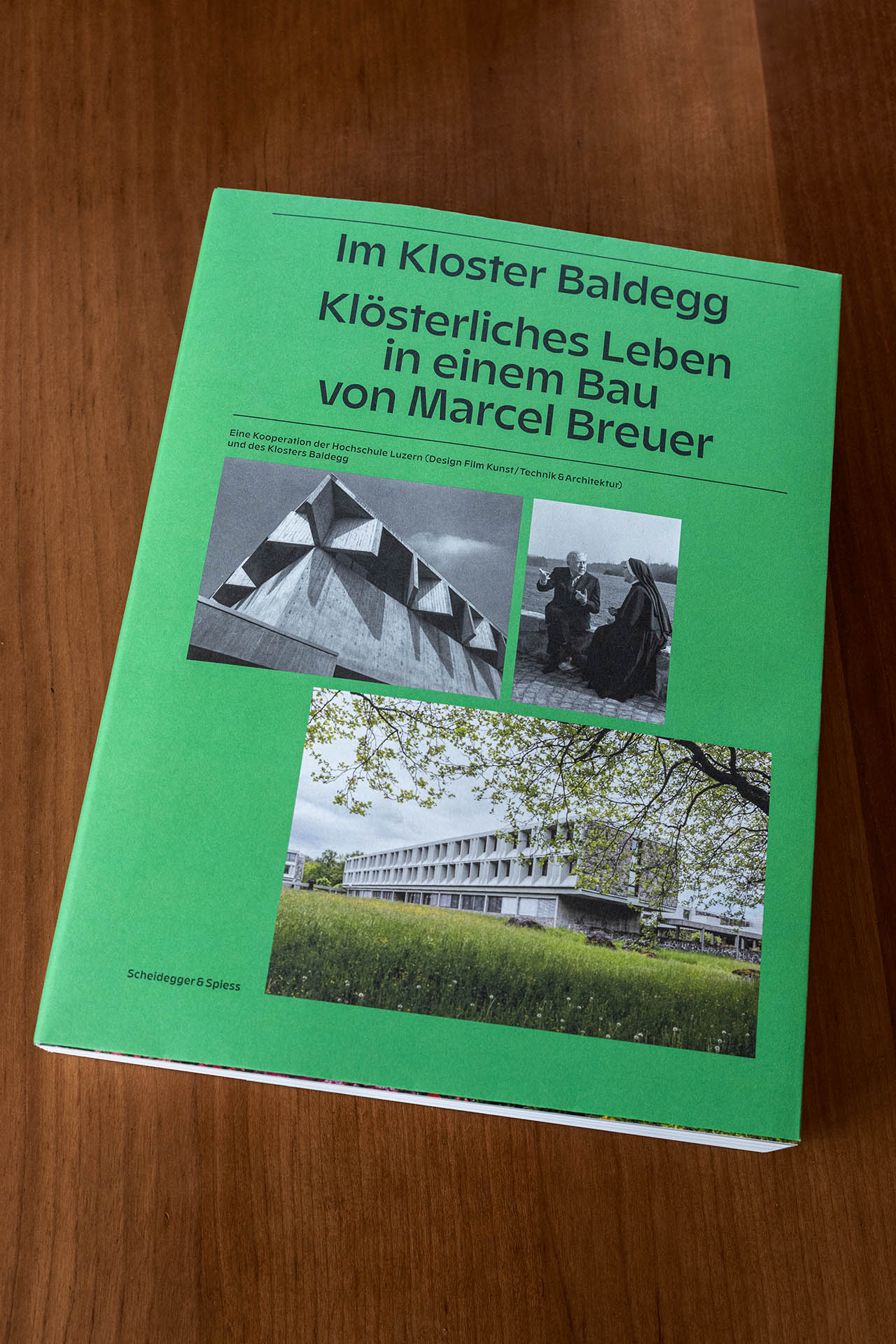

Das erste gemeinsame Projekt beschäftigt sich mit dem Kloster Baldegg. 1972 wurde das neue Kloster Baldegg als Mutterhaus der Baldegger Schwestern eingeweiht. Architekt ist Marcel Breuer, damals weltbekannt wegen der brutalistischen Architektur, die er in seinem New Yorker Studio entwarf. Das Mutterhaus Sonnhalde gehört zu den bedeutendsten Sakralbauten der Schweiz, ist aber selbst Fachleuten wenig bekannt. Breuers Architektur besticht mit ihren prägnanten Volumen, der sorgfältigen Beton- und Steingestaltung, dem Einbezug vorfabrizierter Betonelementen und der qualitätvollen Möblierung. Es war keineswegs selbstverständlich, dass ein Architekturstar aus Amerika ein Kloster in der Zentralschweiz baute. Die Baldegger Schwestern hatten zuerst einen Wettbewerb ausgeschrieben, doch das Siegerprojekt befriedigte nicht. So suchten sie nach einer neuen Lösung und fragten Marcel Breuer an, der von dieser Bauaufgabe sofort begeistert war.

Die Publikation würdigt diese architektonische Pionierleistung im klösterlichen Kontext. Besonderes Augenmerk legt sie dabei auch auf das Zusammenspiel von Architektur und der gelebten Spiritualität der Schwestern, die Möbel von Breuer und die künstlerische Ausstattung. Leitende Fragen für die Autor:innen des Buchs waren: Wer sind die Baldegger Schwestern, die sich modernste Betonarchitektur für ihr Kloster bauen liessen? Wie hat der Architekt Breuer die sakrale Architektur entworfen und gebaut? Wie wurden die Schwestern in den Planungsprozess einbezogen? Wie blicken Architekturexpert:innen heute auf das Kloster Baldegg? Was können wir vom Kloster über Raum, Aussen und Innen, Stille und Spiritualität lernen?

Die Publikation mit dem Titel «Im Kloster Baldegg – Klösterliches Leben in einem Bau von Marcel Breuer» wurde von der HSLU gemeinsam mit dem Kloster Baldegg herausgegeben und ist im Verlag Scheidegger & Spiess erschienen.

Wie hat der Architekt Breuer die sakrale Architektur für die Baldegger Schwestern entworfen, was waren die Prinzipien seiner Gestaltungen der Baukörper und deren Ausgestaltungen im Innern? Wie blicken Architekturexpert:innen heute auf das Kloster Baldegg? Was können wir heute vom Kloster Baldegg über Raum, Aussen und Innen, Stille und Spiritualität lernen?

Historische Fotografien

Aktuelle Fotografien von Jürgen Beck

Video «Kloster Baldegg – Auf dem Weg in die Zukunft»

Das Kleid zum Bau: Baldegg und Courrèges

Gabriela Christen

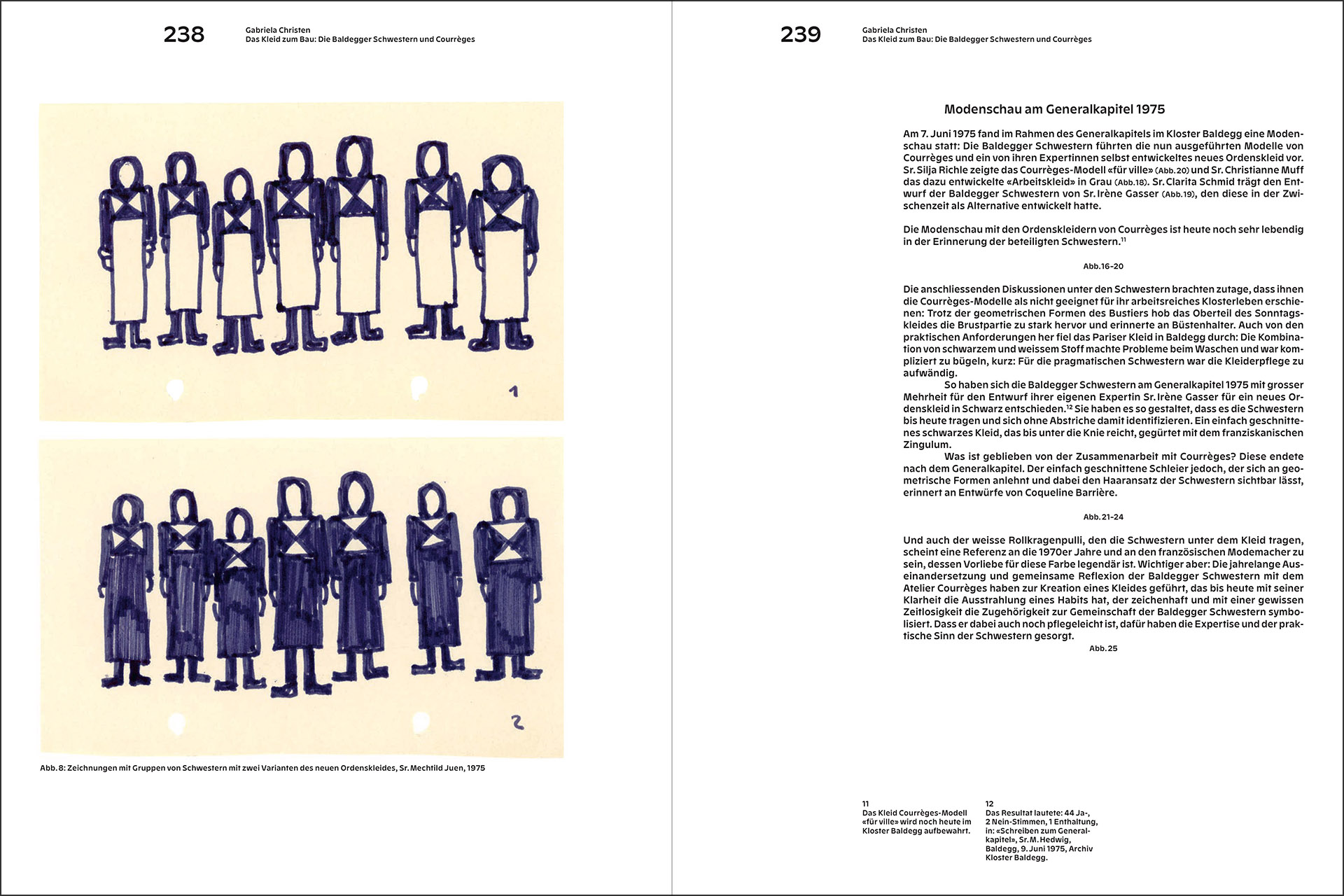

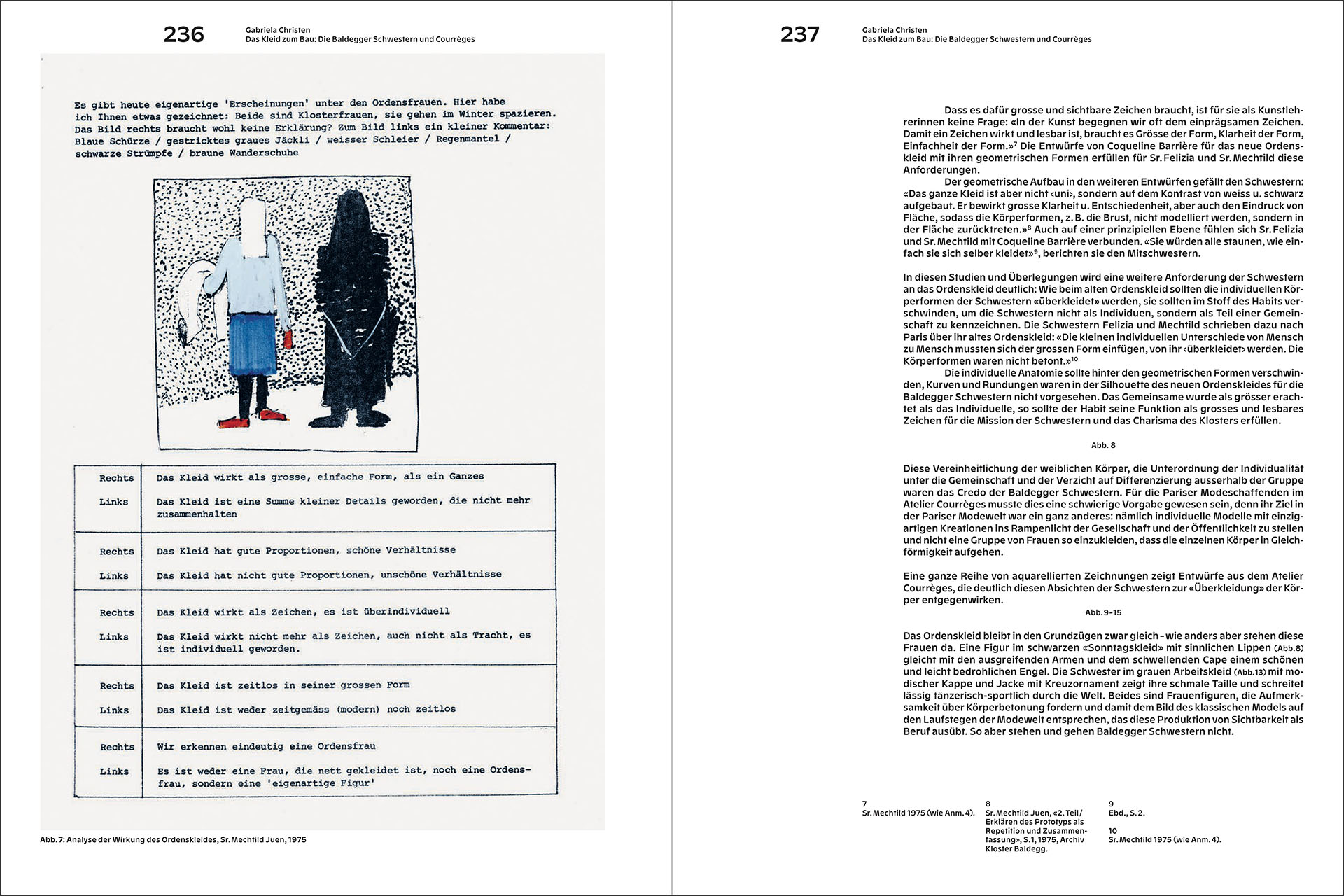

Die grossen Veränderungen der sechziger Jahre in Gesellschaft und Institutionen erfassten auch das Kloster Baldegg, das sich in diesen Jahren neu aufstellte: Zeichen dafür sind der Bau des Mutterhauses Sonnhalde von Marcel Breuer zwischen 1968 und 1972 und die Entwicklung eines neuen Ordenskleides für die Schwestern. Für das Kloster war das ein langer und intensiver Prozess, der von 1969 bis 1976 dauerte. Das Ordenskleid ist Kleidungsstück und gleichzeitig das Zeichen der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft und ein Bekenntnis zum Glauben. Der Habit ist zentrales Zeichen für die Identität und Einzigartigkeit der Gemeinschaft der Schwestern und für ihren Glauben.

Was war die Vision für das neue Kleid des Klosters Baldegg? Das neue Kleid gehörte genauso zum Aufbruch des Ordens in den sechziger Jahren wie das brutalistische Klostergebäude selbst: Neu gestaltet, zukunftsgerichtet, aber auf den Werten des franziskanischen Lebens basierend, nämlich schlicht und praktisch für die Arbeit und die Pflege.

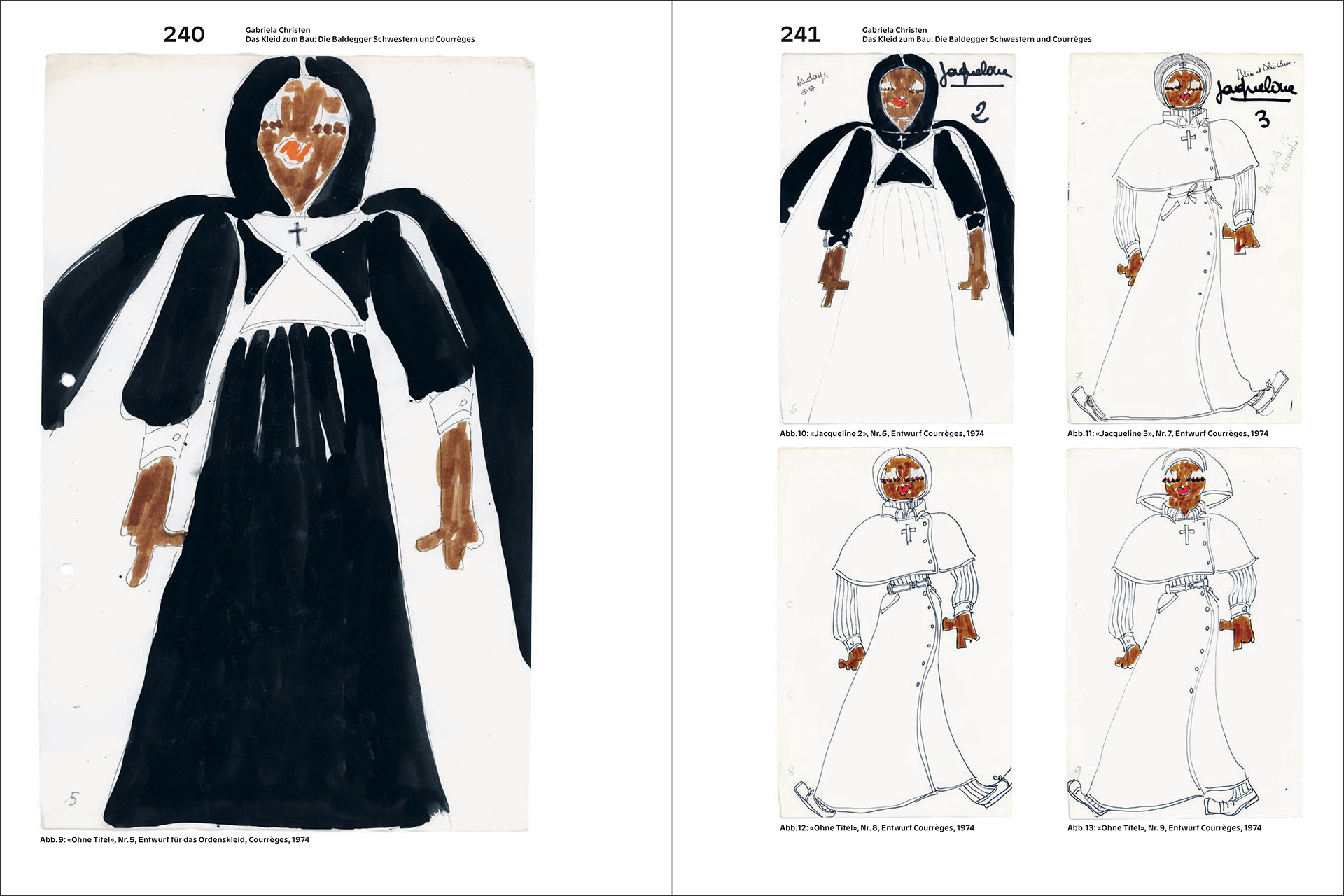

Der ausführende Architekt des Breuer-Baus, Beat Jordi, fragte im Namen der Baldegger Schwestern den französischen Modemacher André Courrèges für die Entwicklung des Kleides an. Was zeichnete diesen als Designer für das neue Ordenskleid der Baldegger Schwestern aus? Auf den ersten Blick wenig: Er war bekannt für Mini-Jupes und «Space-Age»-Kreationen, und er empfahl den Frauen Hosen und weisse Stiefel zu tragen, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot und Romy Schneider trugen seine Modelle. Von den religiösen Welten der Schweizer Schwestern schien er sehr weit weg. Courrèges war aber auch als Architekt ausgebildet und hatte eine neue Silhouette, basierend auf geometrischen Formen, für seine Kleider geschaffen. Dieser Ansatz passte zur Architektur des Klosters von Marcel Breuer und sollte auch die Grundlage für die Pariser Entwürfe für das neue Ordenskleid der Baldegger Schwestern werden.

Für ein erstes Treffen mit dem Modestar reisten Elsbeth Jordi (die Frau des Architekten), Sr. Felizia und Sr. Mechtild gemeinsam mit dem damals noch revolutionären TGV nach Paris und trafen dort André Courrèges, der sie in einem schneeweissen Raum im rosa Anzug empfing und sofort für die Zusammenarbeit bereit war. Seine damalige Partnerin und spätere Frau Coqueline Courrèges übernahm die Zusammenarbeit mit den beiden Schwestern, die sich in den folgenden Jahren entspann.

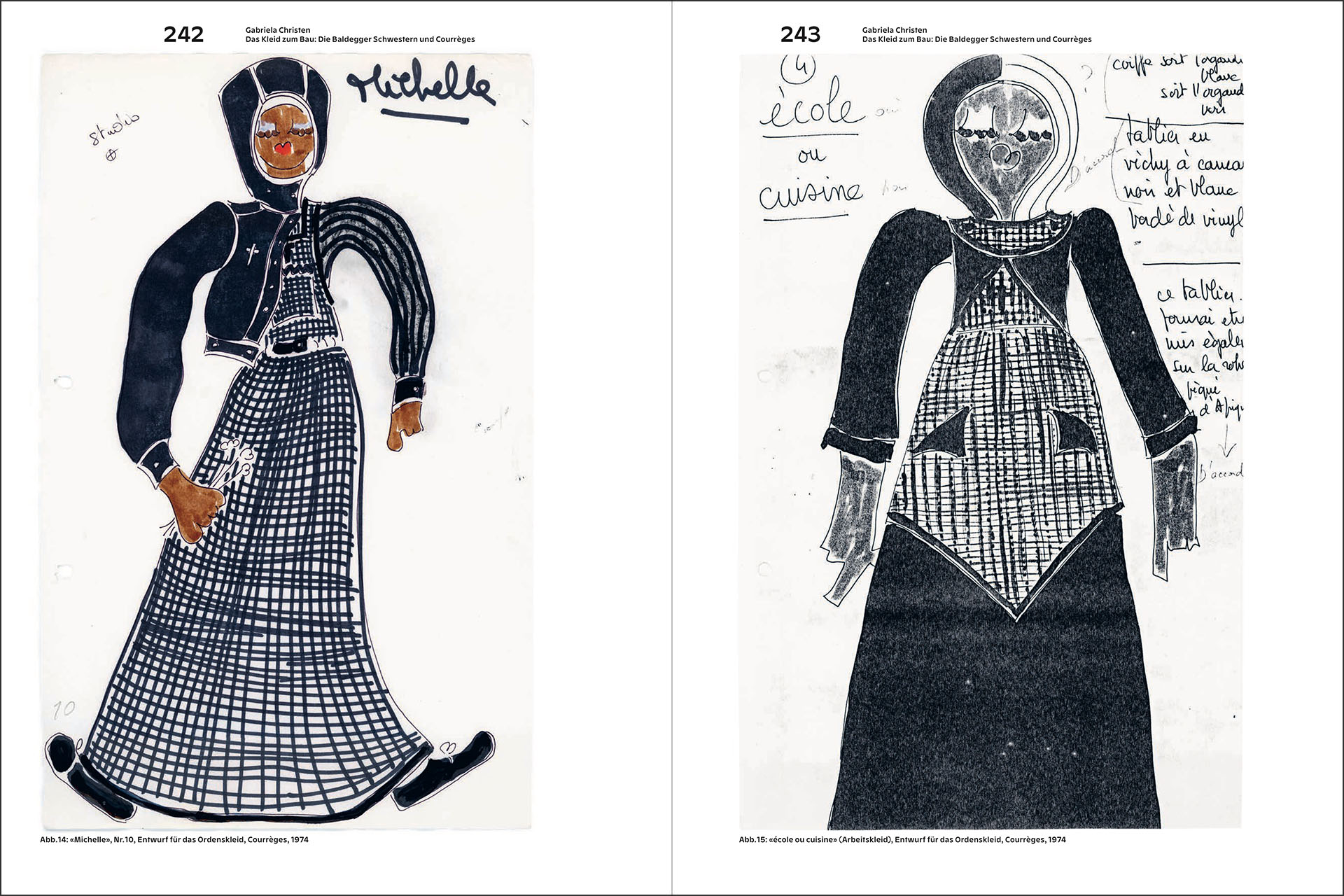

Ein Dossier mit dem ganzen Schriftwechsel, Zeichnungen und Fotos zeigt die ungewöhnliche Zusammenarbeit und den intensiven Austausch zur komplexen Frage des neuen Baldegger Ordenskleides auf beiden Seiten. Auf Seiten der Fashion-Designer wendete Courrèges architektonische Prinzipien an und lehnt sich beispielsweise bei der Brustpartie des skizzierten Kleides an die Faltmotive der Fensterelemente im Baldegger Bau an.

Die Schwestern Felizia und Mechtild hingegen nehmen den Gestaltungsprozess zum Anlass, um über ihre Geschichte, Identität und die Funktion des Ordenskleides nachzudenken: Sie beschreiben der Modemacherin ihre Berufung und ihre Werte der Einfachheit und des Vertrauens in Gott als Schwestern der Göttlichen Vorsehung. In dem Nachdenken der Schwestern Felizia und Mechtild über das neue Kleid geht es nie um die individuelle Sichtbarkeit einer Schwester, sondern immer um das Charisma und die Mission des Ordens.

Das Ziel von Coqueline Courrèges jedoch war ein anderes, nämlich individuelle Modelle mit einzigartigen Kreationen ins Rampenlicht zu stellen. Dies zeigen die heute noch zeitgenössisch und gewagt anmutenden Entwürfe aus Paris: Mit sinnlich geöffneten Lippen und dem schwellenden Cape gleicht das eine einem schönen und leicht bedrohlichen Engel. Die Schwester im grauen Arbeitskleid daneben, mit modischer Kappe und Jacke mit Kreuzornament zeigt ihre schmale Taille und schreitet lässig tänzerisch-sportlich durch die Welt. Beides sind Frauenfiguren, die Aufmerksamkeit über Körperbetonung fordern und damit dem Bild des klassischen Modells in der Modewelt entsprechen. So aber stehen und gehen Baldegger Schwestern nicht.

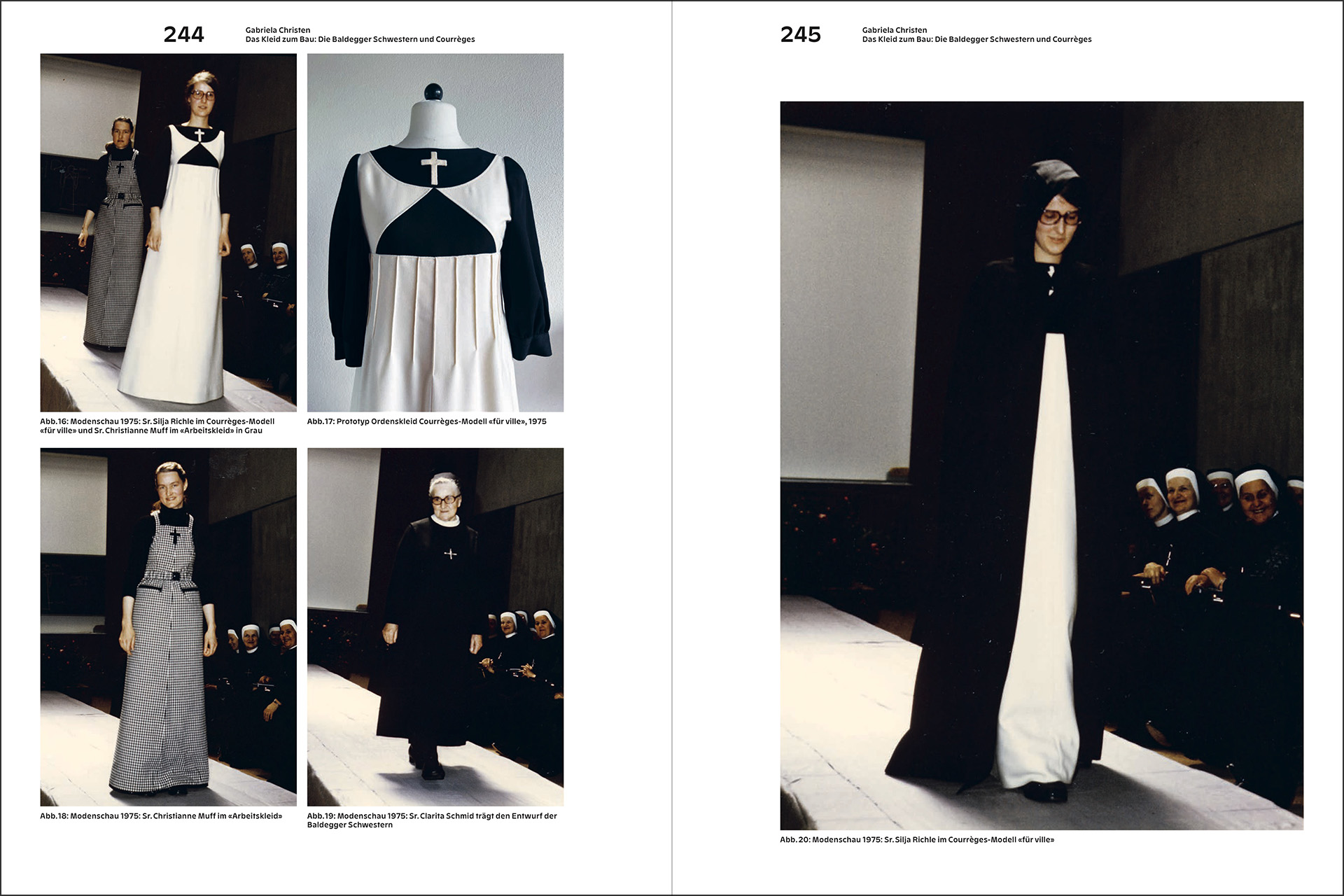

In der Folge fand im Kloster Baldegg 1975 eine Modeschau statt, die Baldegger Schwestern in den Modellen von André und Coqueline Courrèges zeigen: Sr. Silja im «Courrèges-Modell («für ville»), Sr. Christianne im dazu entwickelten Arbeitskleid in grau.

Die Diskussionen unter den Schwestern haben anschliessend gezeigt, dass die Courrèges-Modelle für die Schwestern nicht geeignet waren: Trotz der geometrischen Formen des Bustiers hob das Oberteil des Kleides die Brustpartie zu stark hervor und erinnerte an Büstenhalter.

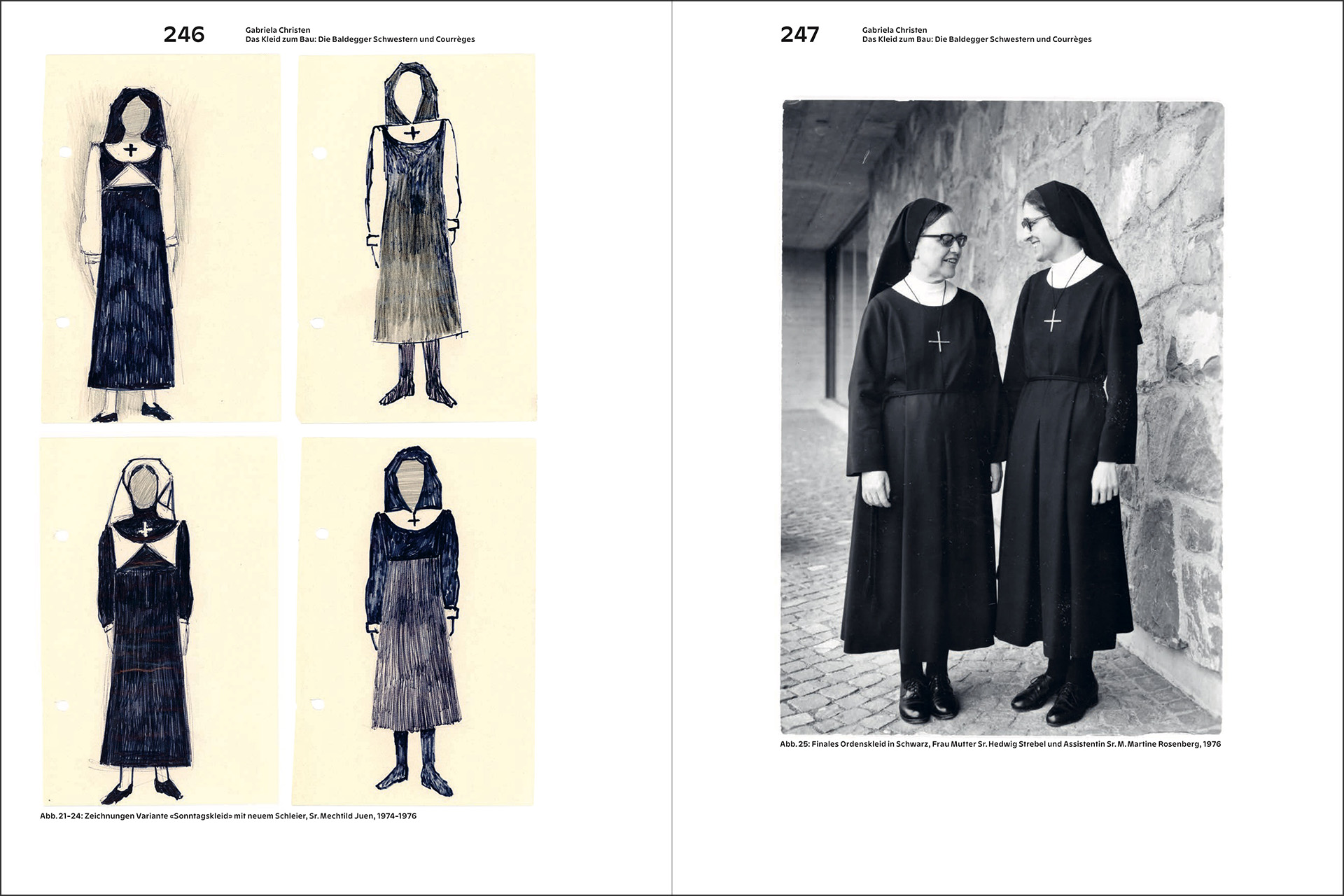

In der Folge haben die Baldegger Schwestern die Kleiderfrage in die eigenen Hände genommen und ihr neues Ordenskleid selber weiterentwickelt. Die Zusammenarbeit mit dem Atelier Courrèges hat jedoch ihre Spuren hinterlassen: Der einfach geschnittene Schleier erinnert stark an die Pariser Entwürfe, die sich auch hier an die geometrischen Formen anlehnt und dabei den Haaransatz der Schwestern neu sichtbar lässt.

Wichtiger aber: Die jahrelange Auseinandersetzung und gemeinsame Reflexion zwischen den Baldegger Schwestern und dem Atelier Courrèges haben zur Kreation eines Kleides geführt, das bis heute mit seiner Klarheit die Ausstrahlung eines Habits hat, das zeichenhaft und mit einer gewissen Zeitlosigkeit die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Baldegger Schwestern symbolisiert. Dass es dabei auch noch pflegeleicht ist, dafür haben die Expertise und der praktische Sinn der Schwestern gesorgt.

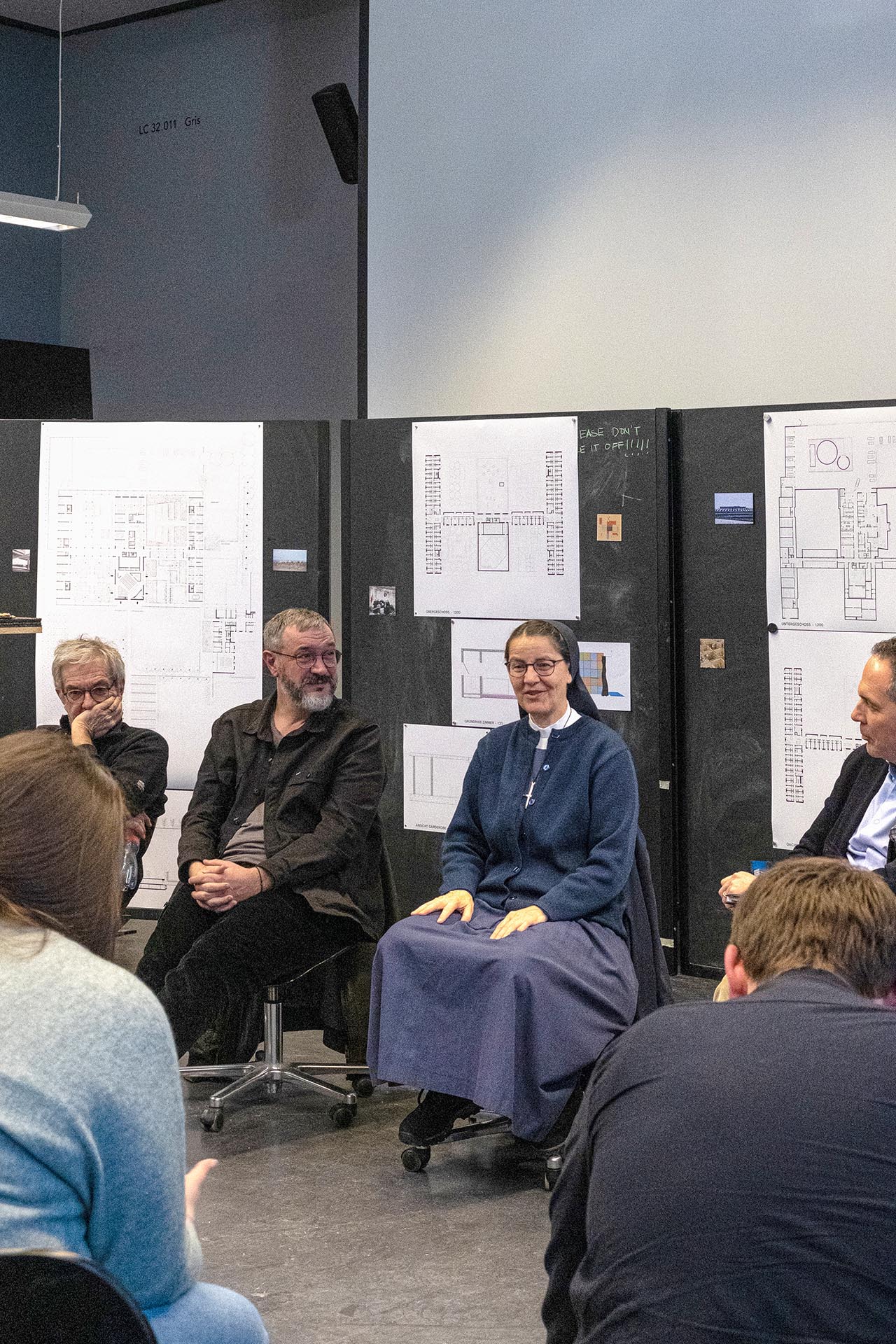

Klostertagung

Die Theologische Fakultät der Universität Luzern organisiert in Zusammenarbeit mit der Inländischen Mission eine Klostertagung. Diese hat bisher dreimal stattgefunden und widmet sich der Zukunft der Klöster in der Schweiz. Bei der zweiten Durchführung 2023 hielten Gabriela Christen, Sr. Marie-Ruth Ziegler und Karin Ohashi ein Referat zum Thema «Kloster Baldegg – Kloster der Zukunft. Transformation und Kooperationen zwischen Kloster und HSLU in der Sakrallandschaft Zentralschweiz». Ihr Beitrag wurde im Tagungsband veröffentlicht, der hier einsehbar ist: Tagungsband 2023.

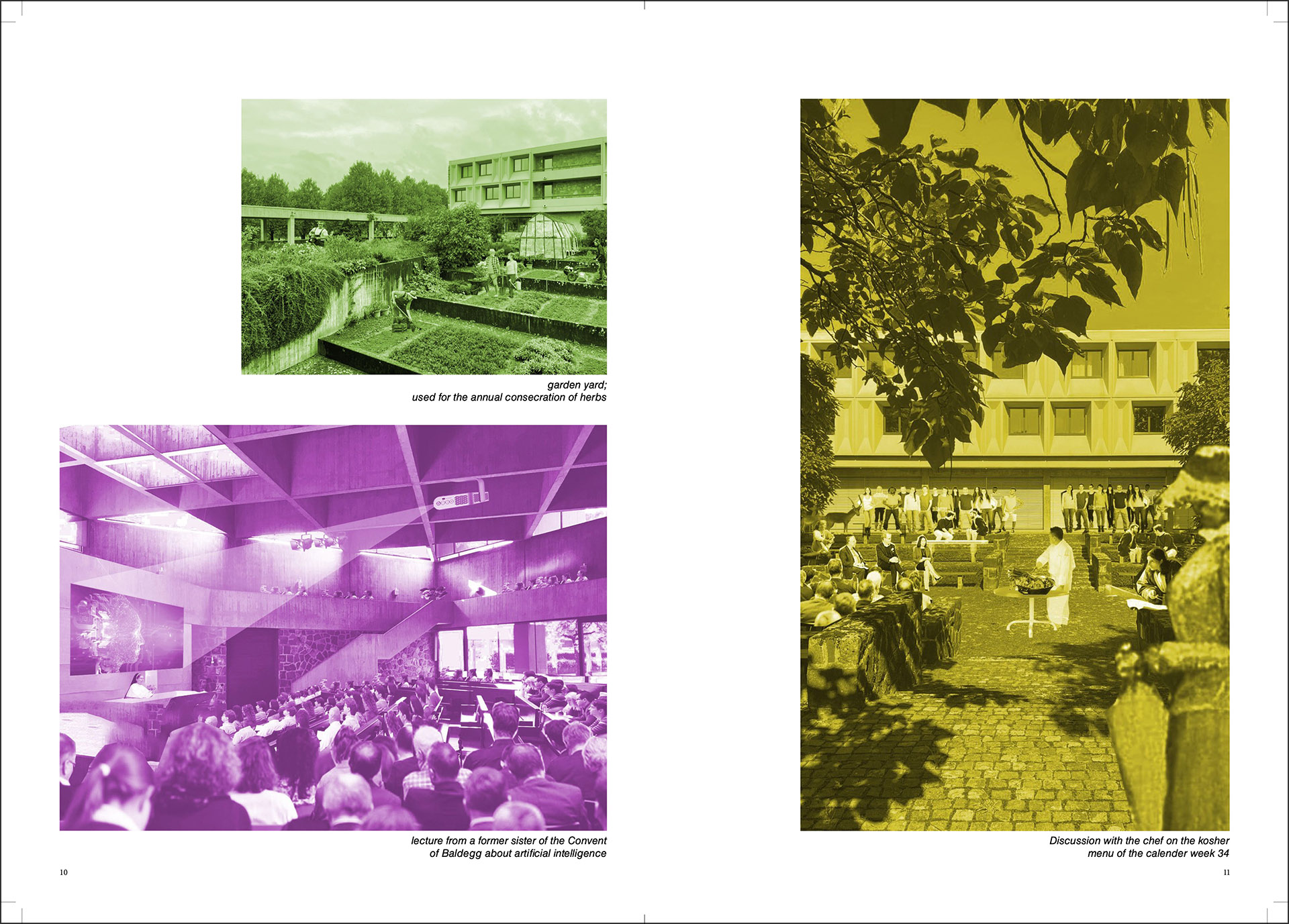

Projekte in der Lehre

Die Klöster der Zentralschweiz werden im Rahmen der Plattform in der Lehre als Lernökosysteme genutzt, in denen neue und innovative Bildungsformate entwickelt werden können. Welches Potential haben Klöster und deren Praktiken und Rituale für die Gegenwart? Was können Studierende in Zeiten des Wandels über die Klöster, deren Gärten und Betriebe lernen? In Zusammenarbeit mit den Klöstern und insbesondere in Projekten vor Ort entstehen Gartenprojekte, die sich mit Ökologie und Gestaltung der Natur auseinandersetzen. Das Wissen der Klostertraditionen um Spiritualität, Fokus, Rhythmus wird auf dessen Nutzen für die Selbsttechniken von Studierenden in der aktuellen Wandelgesellschaft in Zeiten der Krise genutzt.

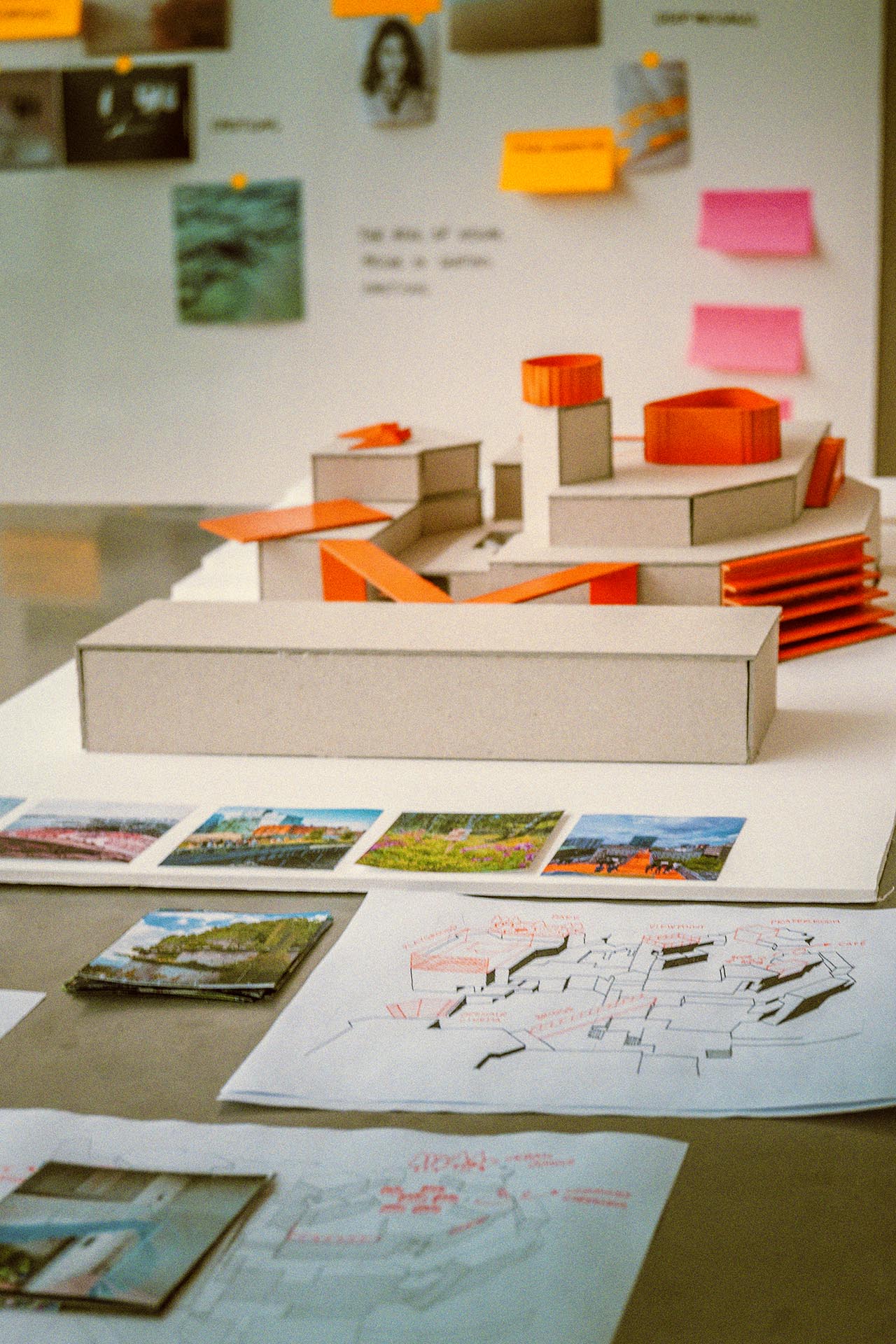

«Holy Spaces, Real Places – Adaptive Reuse of Churches in Luzern» Connect-Modul im Masterstudiengang Design, HSLU DFK 2024

Im Rahmen des «Connect»-Moduls des Masterstudiengangs Design der Hochschule Luzern wurde untersucht, wie Kirchenräume in Luzern an die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angepasst werden können. Ziel war es, innovative Konzepte zu entwickeln, die Traditionen bewahren und gleichzeitig neue kulturelle und soziale Perspektiven eröffnen.

Das Projekt wurde von Gabriela Christen, Jan-Christoph Zoels, Isabelle Deschamps und Karin Ohashi geleitet. Partner waren die katholische Kirche Luzern: Mario Stübi (Projektleiter Um- und Zwischennutzungen) sowie die Pfarreien St. Johannes (Pfarreileitung Herbert Gut) und St. Philipp Neri (Pfarreileitung Ruedy Sigrist).

Über das Projekt wurde im Pfarreiblatt berichtet.

STUDIERENDENARBEITEN

«das Kirche» – Was bleibt, was kommt? von Daniel Meeh

Die Kirche humorvoll als «The first start-up founded in a garage» beschrieben, entwickelte dieses Projekt eine Webplattform, die Kirchenräume in Luzern neu interpretiert. «das Kirche» ist eine digitale Drehscheibe für kulturelle Vielfalt und kreative Zusammenarbeit. Die Plattform verbindet alte Traditionen mit den Bedürfnissen des 21. Jahrhunderts. Die Plattform setzt auf Partizipation und Kooperation und schafft so einen digitalen Raum, in dem sakrale Werte mit moderner kultureller und sozialer Relevanz verknüpft werden. Ziel ist es, Kirchen als Orte der Begegnung und der kulturellen Identität in Luzern wieder zu stärken.

«A Living Monument» von Felix Schultz

Die brutalistische Kirche St. Johannes von Walter Maria Förderer bricht mit dem traditionellen Bild monumentaler Kirchenbauten. Sie ist in den Hang eingebettet und hinter Betonfassaden verborgen, wodurch sie unauffällig, aber auch verschlossen wirkt. Förderer sah Kirchen als integrierte Bestandteile des urbanen Lebens, nicht als prunkvolle Monumente. Die zentrale Designfrage lautet daher: Wie schaffen wir ein lebendiges Monument, das offen und mit der Nachbarschaft verbunden ist?

Temporäre Treppen, Rampen und Brücken machen die Kirche zugänglicher und eröffnen neue Verbindungen zur Umgebung. Eine Aussichtsplattform und Begegnungsräume auf dem Dach laden zum Verweilen ein und nutzen die bisher ungenutzte Dachlandschaft. Solche Interventionen zeigen das Potenzial von Kirchenräumen, Orte der Begegnung, Begrünung und nachhaltigen Energiegewinnung zu werden. So bleiben Kirchen zwar monumental, können aber offener und vielfältiger genutzt werden.

«A Calling» von Polina Bogatishcheva

«A Calling» ist eine Installation an der Schnittstelle von Kunst und Service Design. Nimm eines der Telefone ab, wenn es vom Altar klingelt, oder rufe selbst einen Performance-Künstler oder Freiwilligen an, um das zu teilen, was dir am Herzen liegt. Die Installation hinterfragt das Konzept von Kirche, indem sie deren Kommunikation und Hierarchie neu strukturiert, während sie gleichzeitig ihr spirituelles Wesen, losgelöst von Religion, einfängt. Die Installation verbindet Menschen und lädt dazu ein, Rituale neu zu interpretieren.

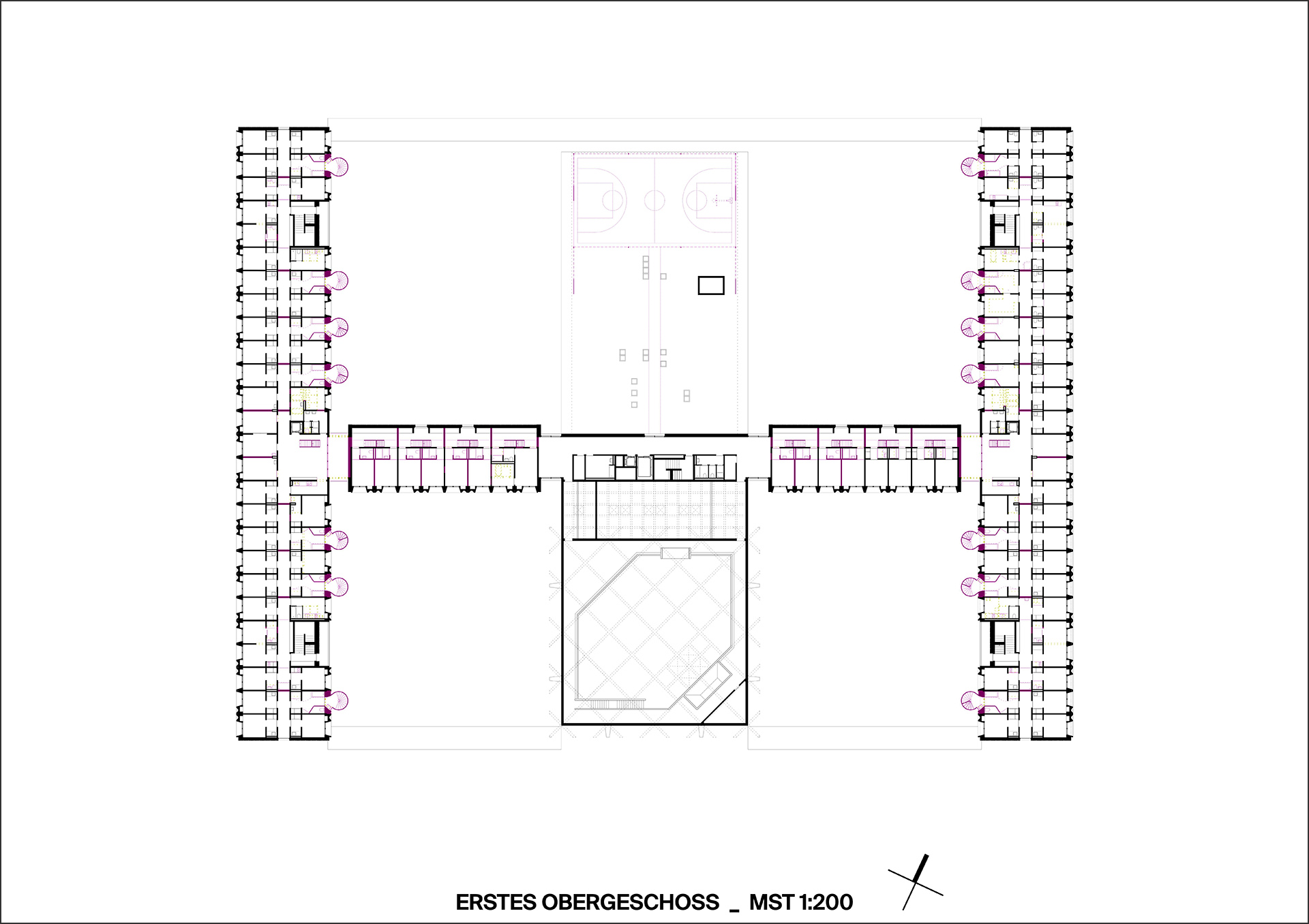

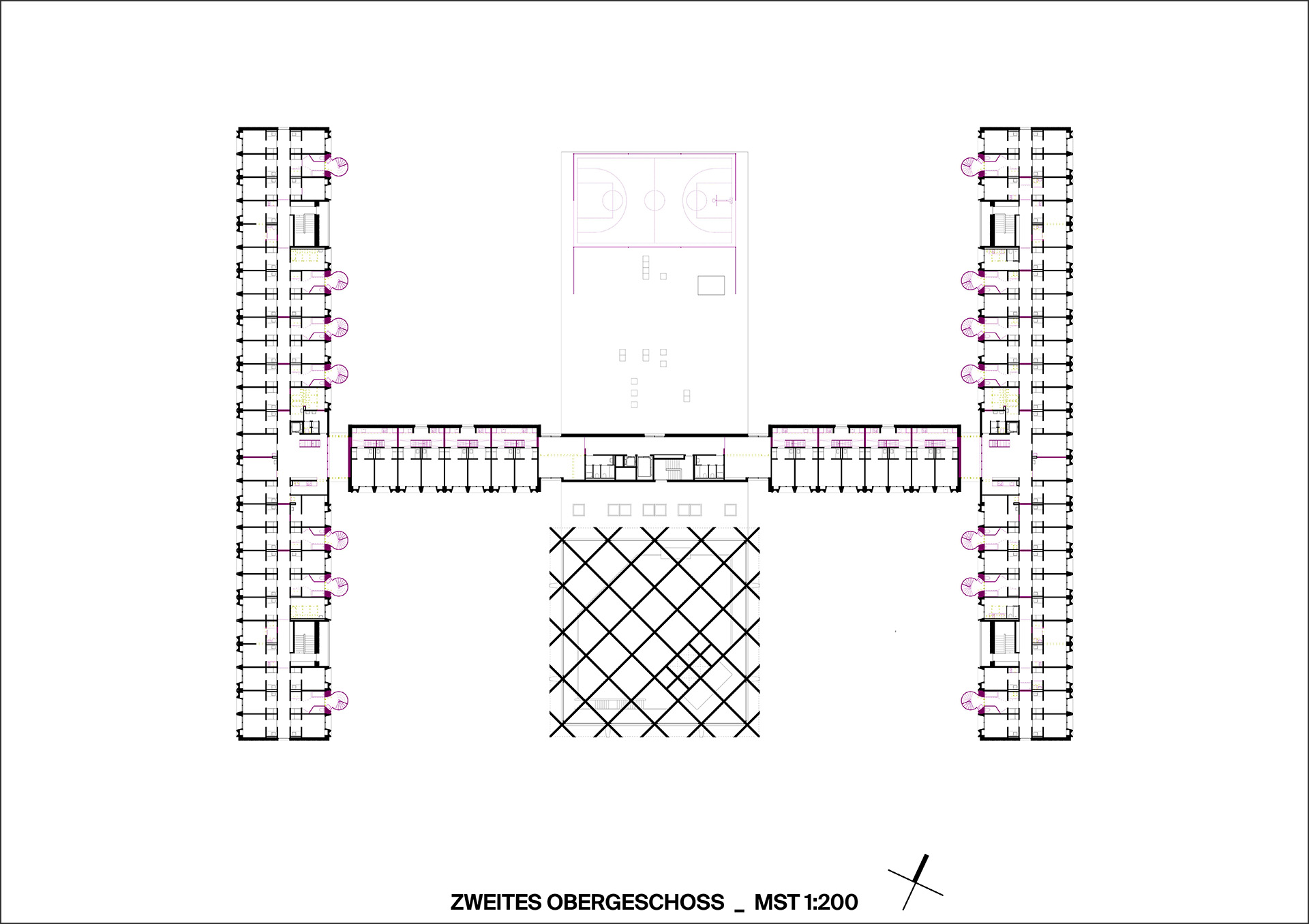

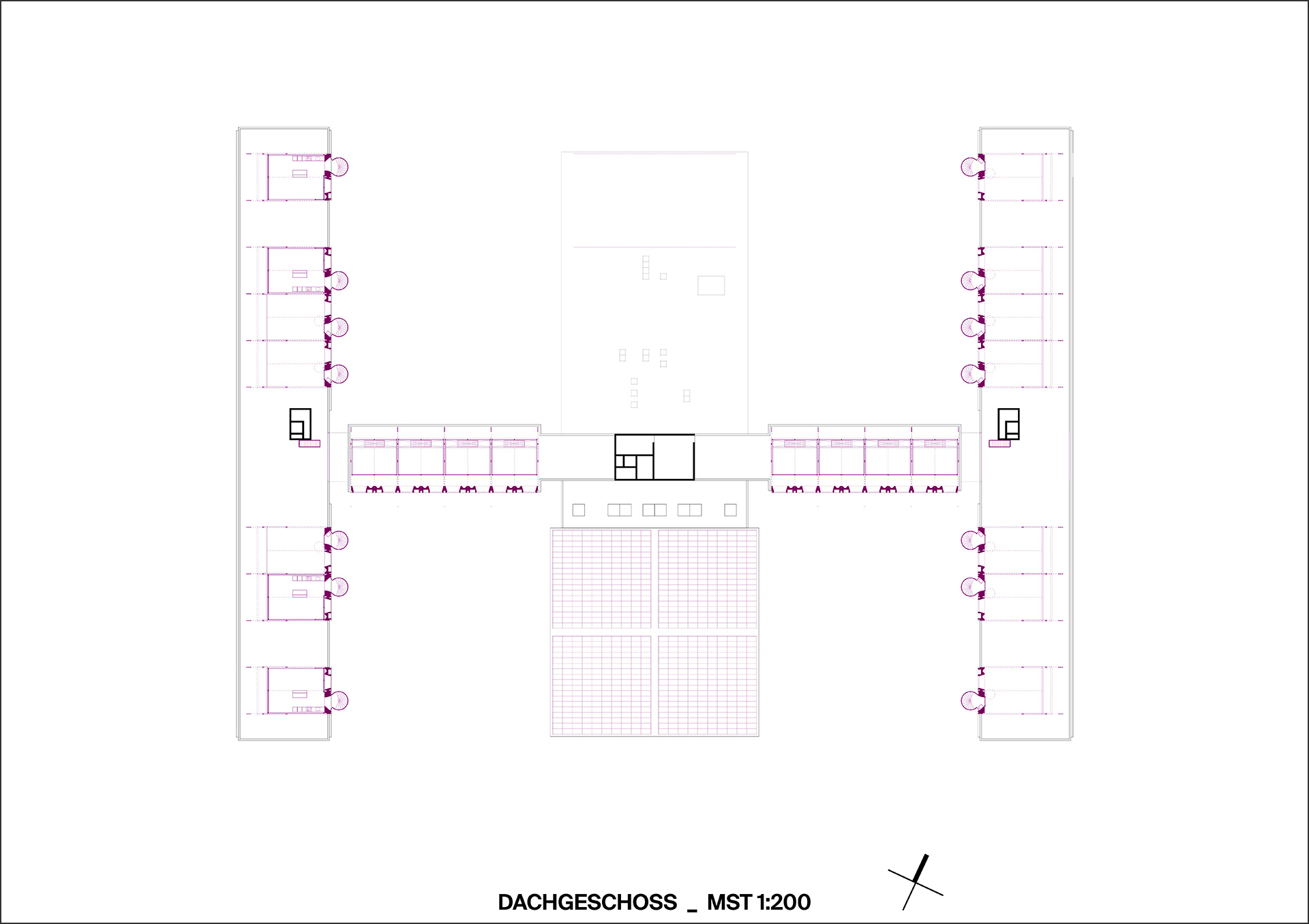

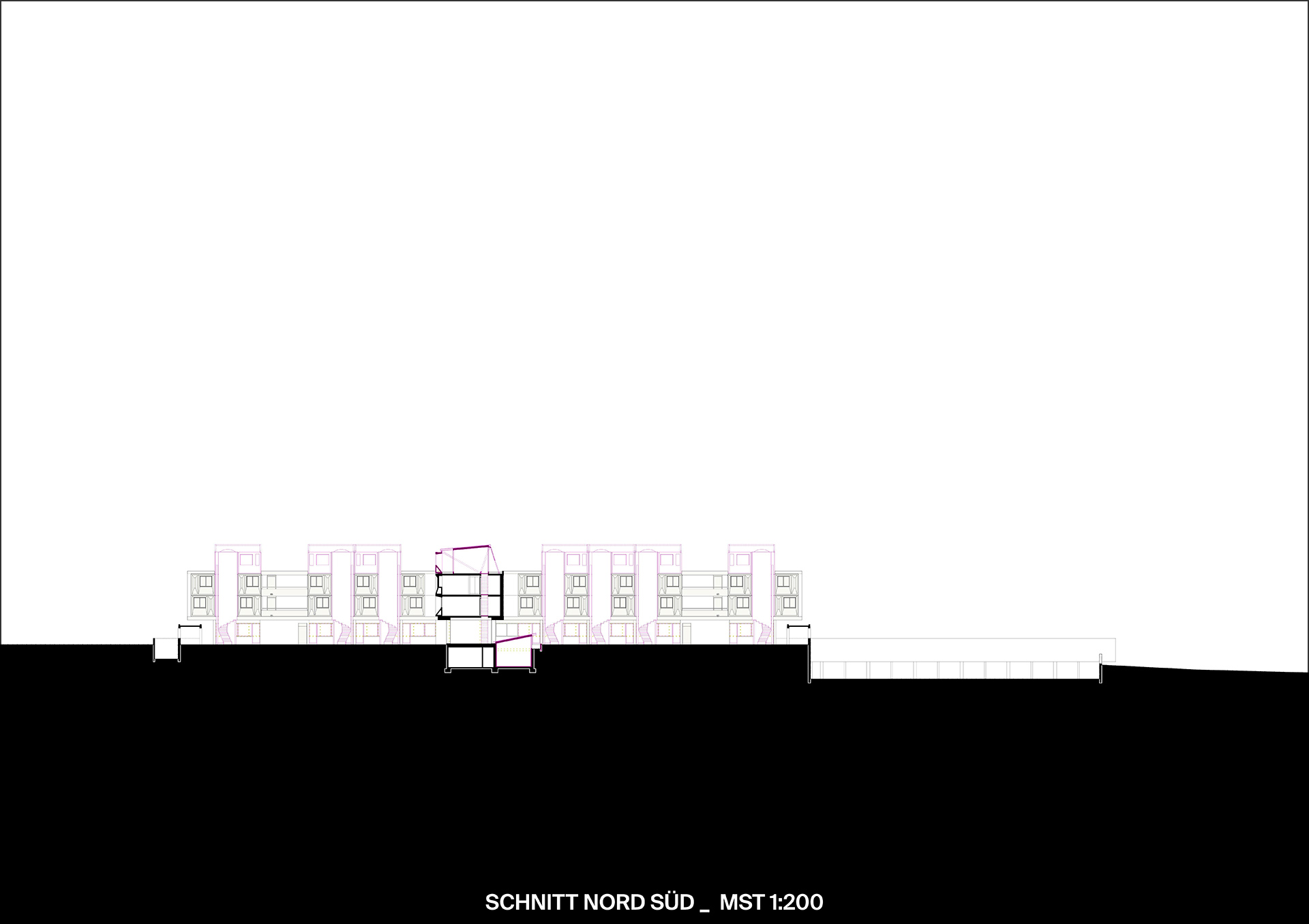

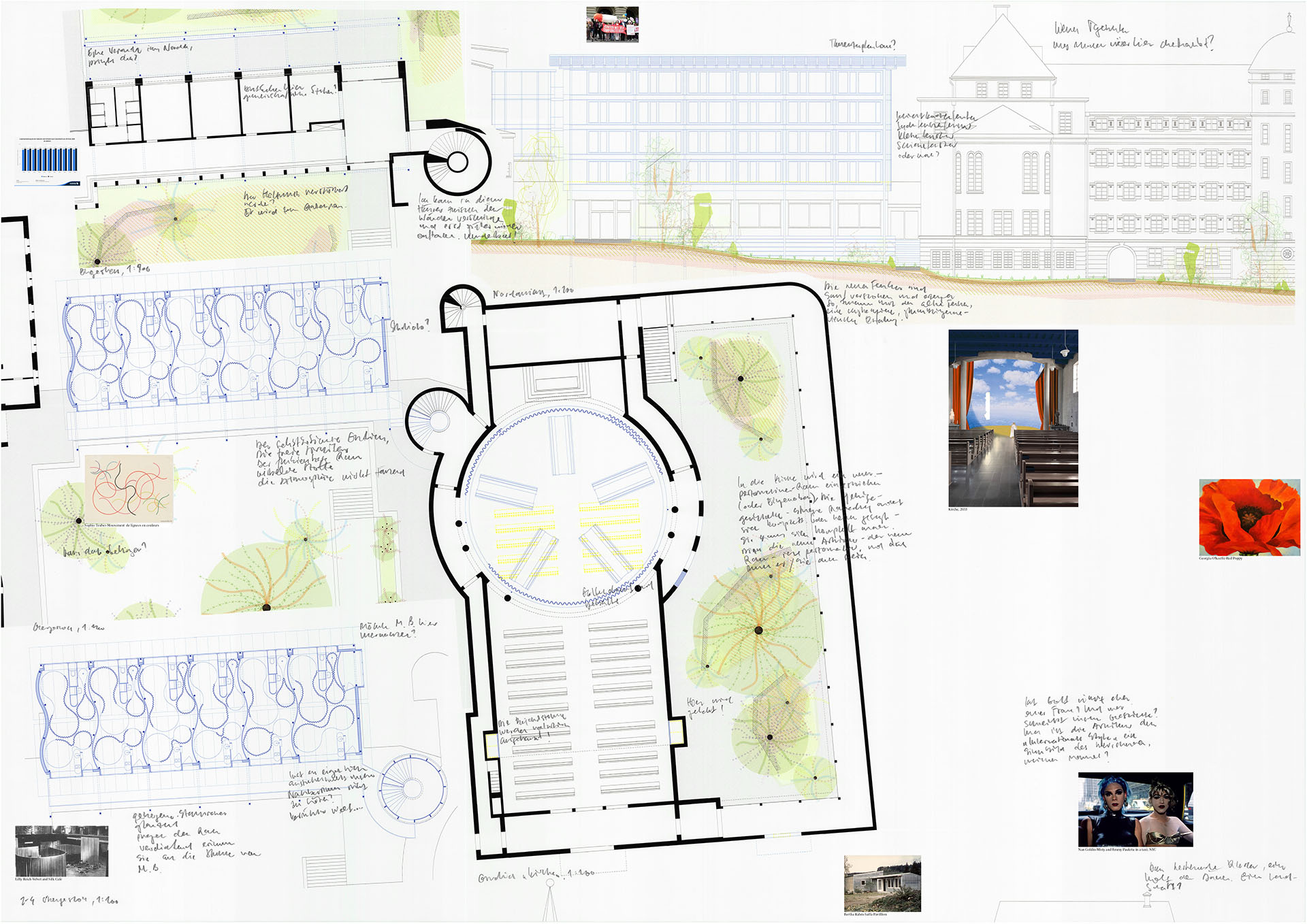

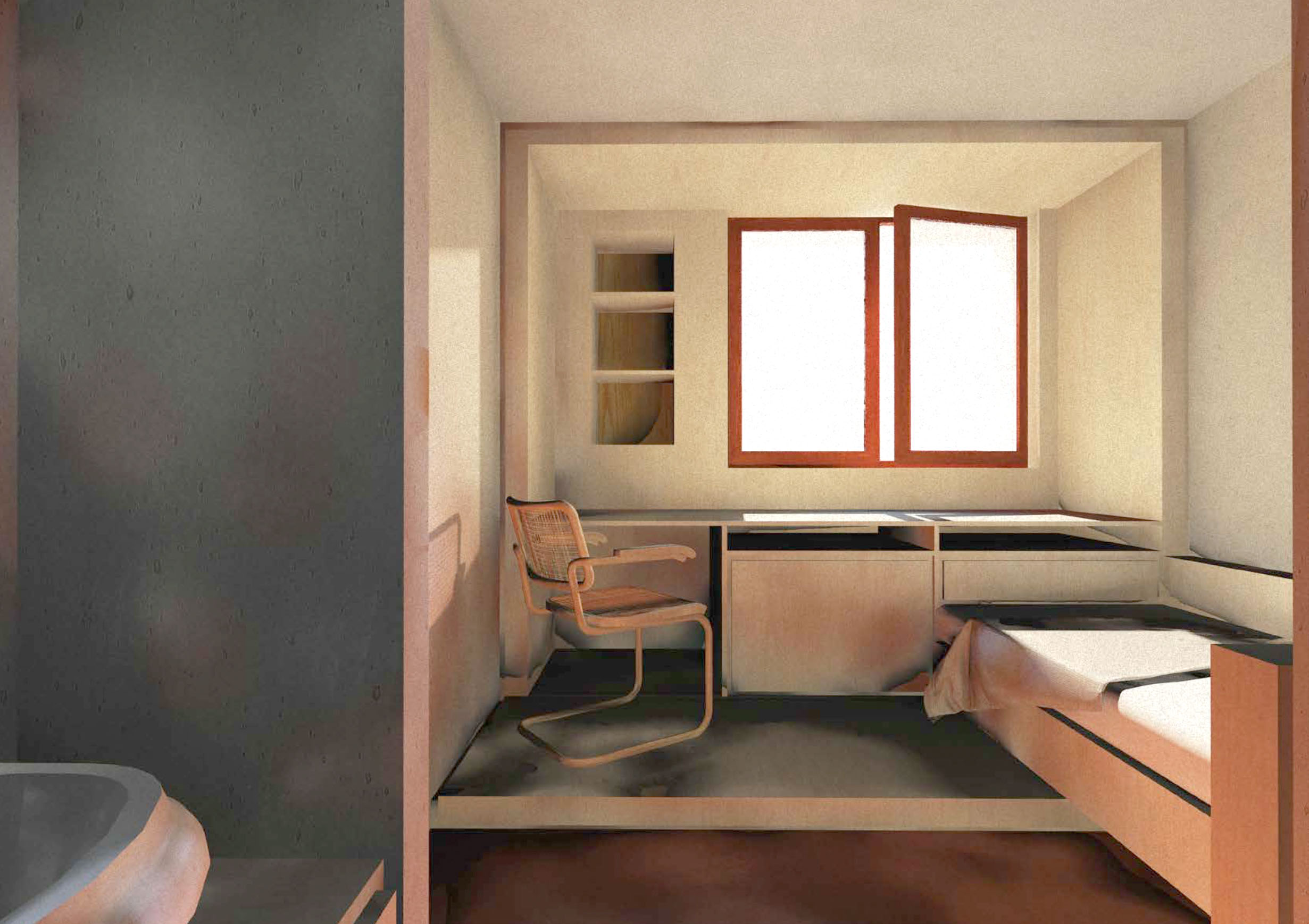

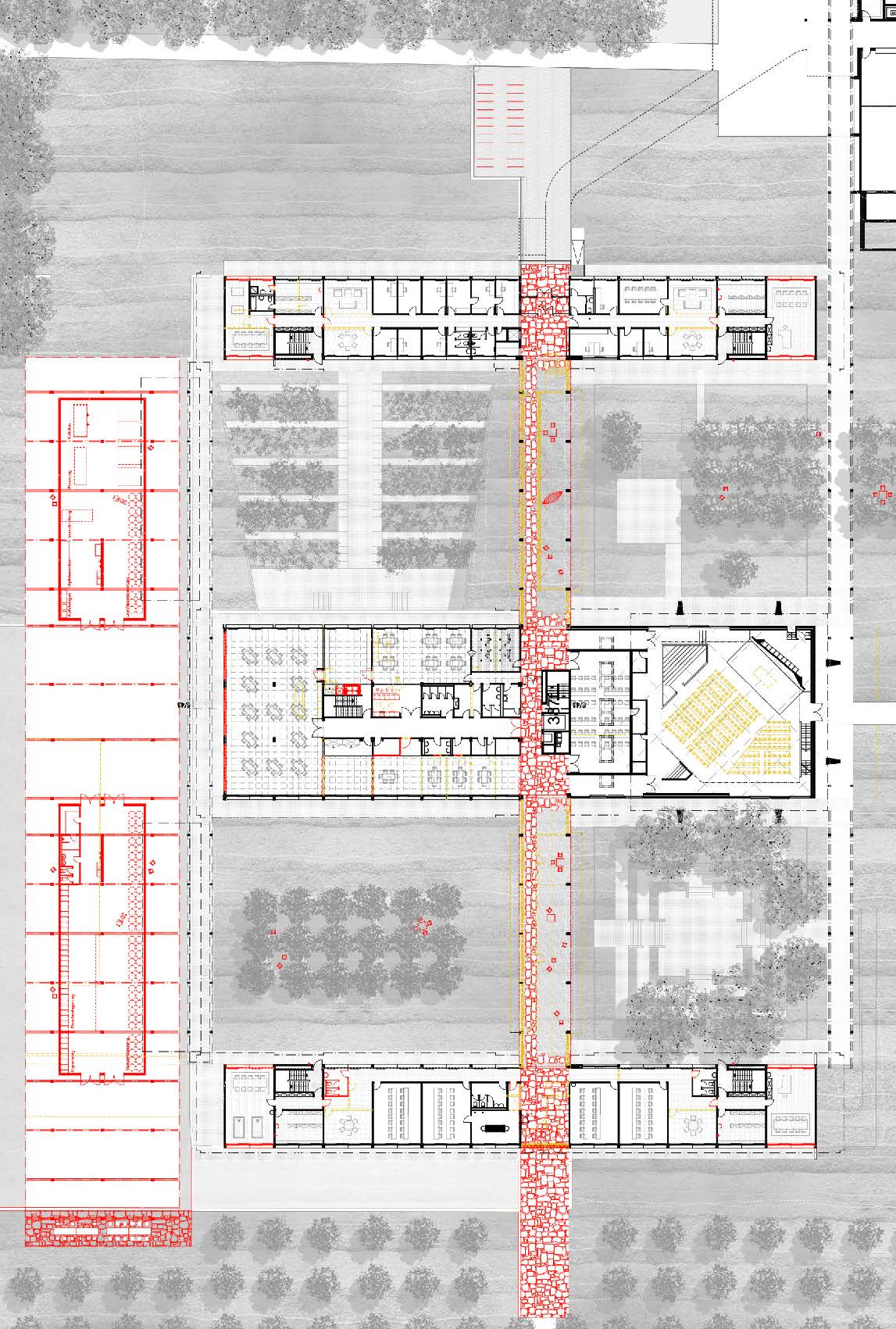

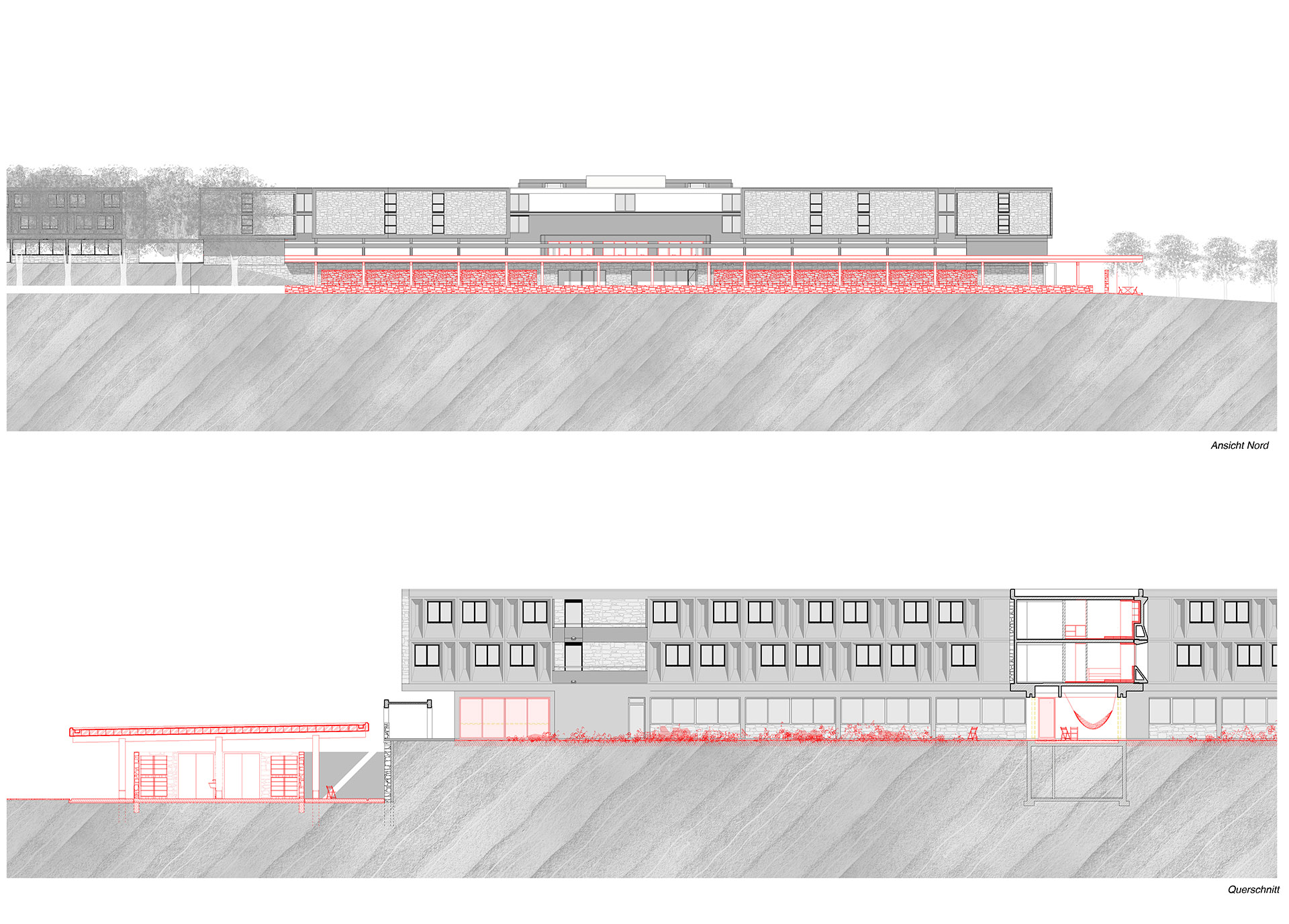

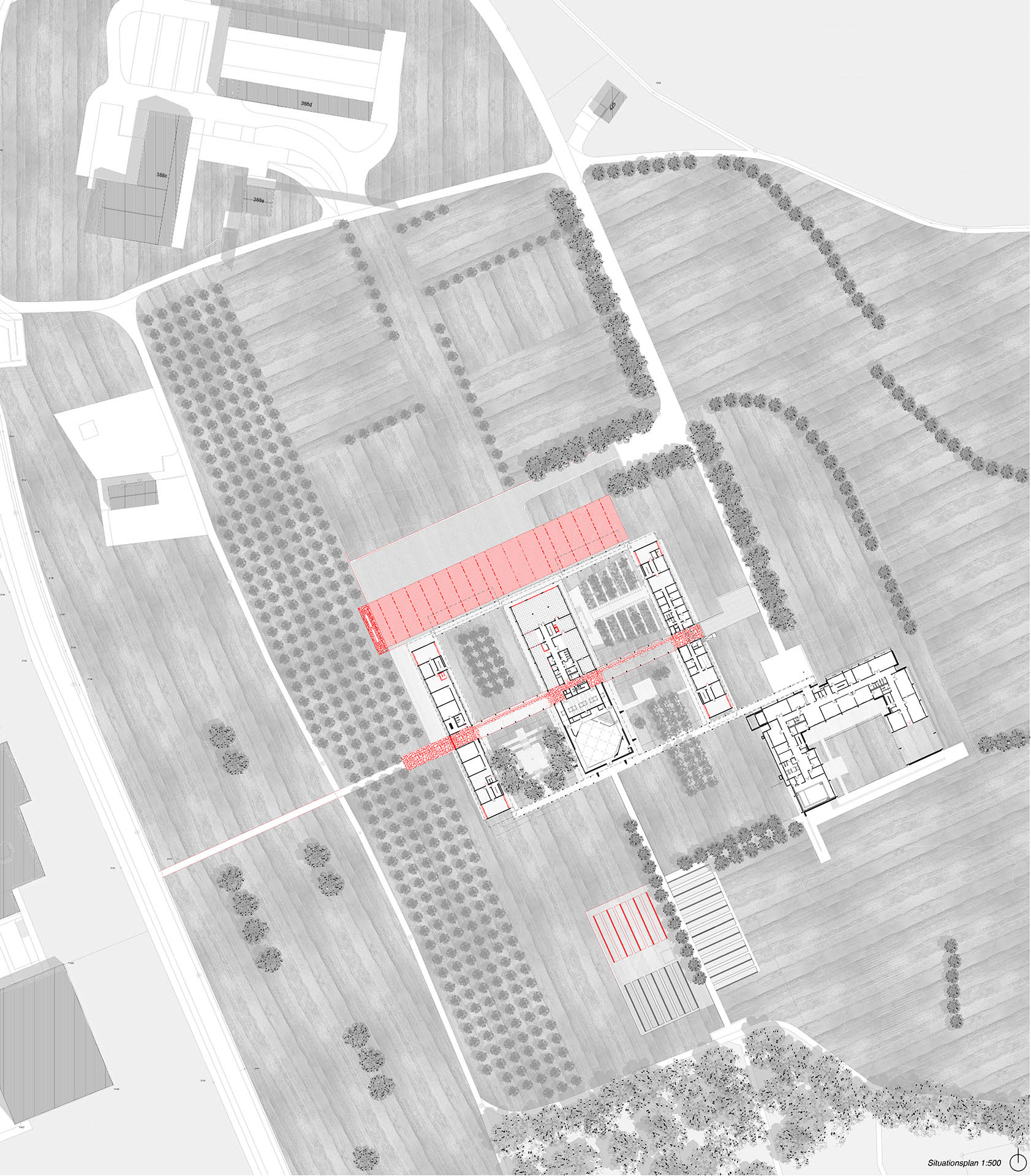

Masterthesis Architektur von Mario Tschopp 2024 «Enkeltaugliche Wohnträume – Die Transformation des Klosters Baldegg zu einer Wohnform der Zukunft»

Im Zentrum der Masterthesis von Mario Tschopp am Institut für Architektur der HSLU steht die Auseinandersetzung mit einer zukünftigen Wohnform für das von Marcel Breuer entworfene Kloster Baldegg. Untersucht wurde im Rahmen dieser Arbeit die Theorie des «enkeltauglichen Raumkonsums» – ein Rezept für einen ökologisch verträglichen Ressourcenverbrauch – mit Bezügen zum Wohnen in der Klostergemeinaschaft.

Der Schweizer Wohntraum zielt gemäss Statistiken jedoch in eine andere Richtung. Genauer betrachtet werden in der vorliegenden Arbeit die Wohnrealitäten in der Gemeinde Hochdorf, in der auch das Kloster Baldegg steht.

Im Rahmen der Thesisarbeit wurde ein Projekt für das Kloster Baldegg erarbeitet, welches das Potential in der Kombination der zwei divergierenden Wohnmodellen – dem Schweizer Wohntraum und dem Modell des «enkeltauglichen Raumkonsums» – sucht.

Die vorhandene Struktur des Klosters Baldegg bildet eine vielversprechende Ausgangslage für eine ressourcenschonende Wohnform, da sie bis heute eine Glaubensgemeinschaft beherbergt, die äusserst behutsam und bewusst lebt. Diese Werte finden sich auch in der zukünftigen Wohnform wieder.

«Monasteries of the Future», Master Architektur, Fokus Architektur & Material, Herbstsemester 2022

Christentum und Kirche stehen an einem Wendepunkt. Viele Menschen in Mittel- und Nordeuropa sind dem christlichen Glauben und kirchlichen Gemeinschaften aus unterschiedlichen Gründen entfremdet. Kirchen boten Menschen über lange Jahre eine geistliche Heimat. Heute treten viele aus der Kirche aus, und die Welt bewegt sich in Richtung einer post-religiösen Gesellschaft.

Viele der Kirchen und Klöster werden nicht mehr gebraucht, sie werden umgenutzt oder verkauft, statt ein neues Potential zur Zukunft zu entwickeln. Im Horizont von Fragen des Zusammenlebens, Klimakatastrophe, Raumknappheit, digitaler Transformation stellt sich die Frage wie Glaube und Spiritualität weiterhin zu Zukunftsperspektiven beitragen können.

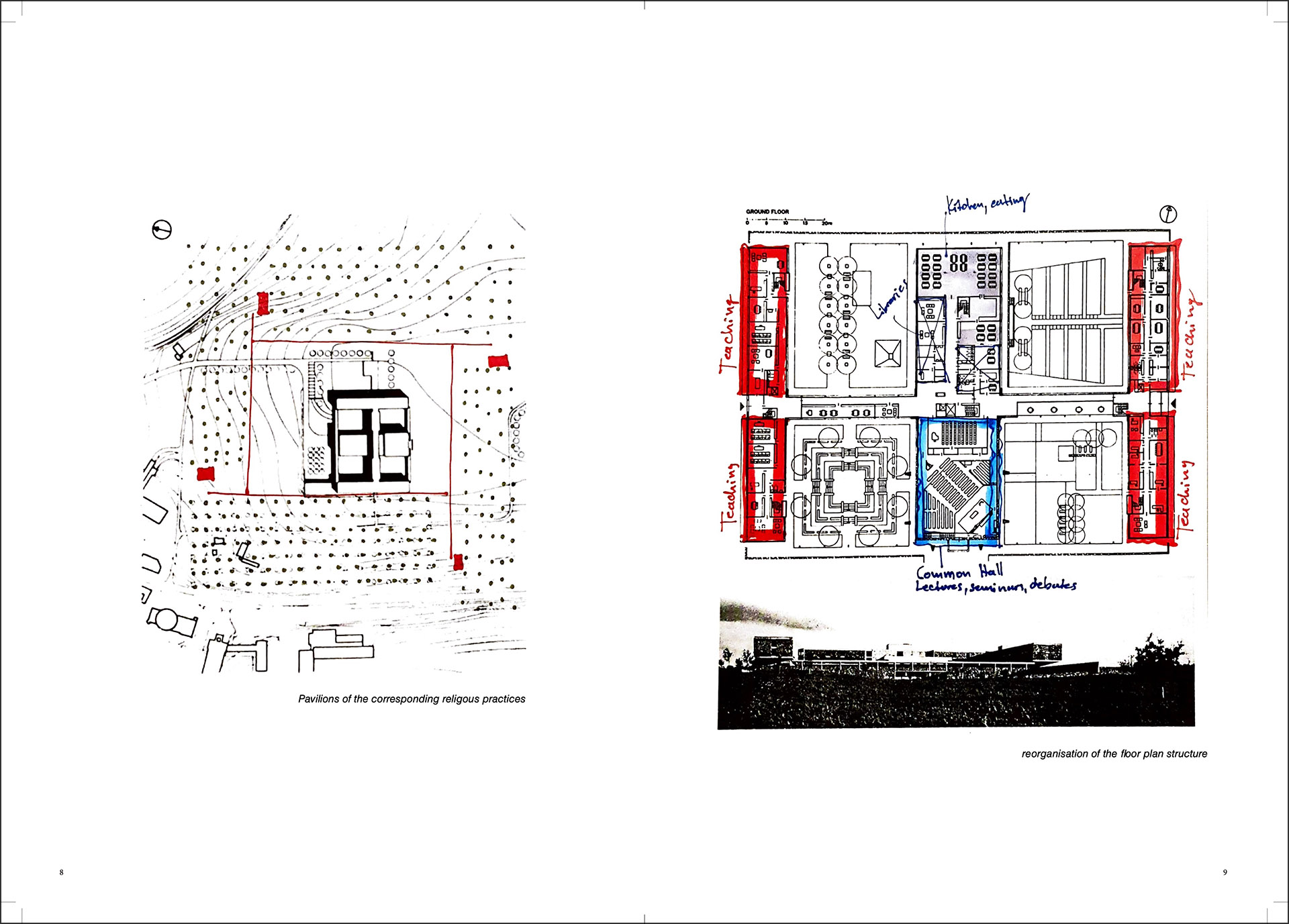

Der HSLU wurde die Frage angetragen, wie die Zukunft der Klosterlandschaft der Zentralschweiz zu entwerfen sei. Der Fragestellung ist das Studio von Lando Rossmaier, Dozent für Entwurf und Konstruktion, im Master am Institut für Architektur der Hochschule Luzern stellvertretend mit dem Kloster Baldegg begegnet.

Karin Ohashi hat aus den Arbeiten dieses Semesters ein Booklet erstellt. Dieses ist hier als Download verfügbar.

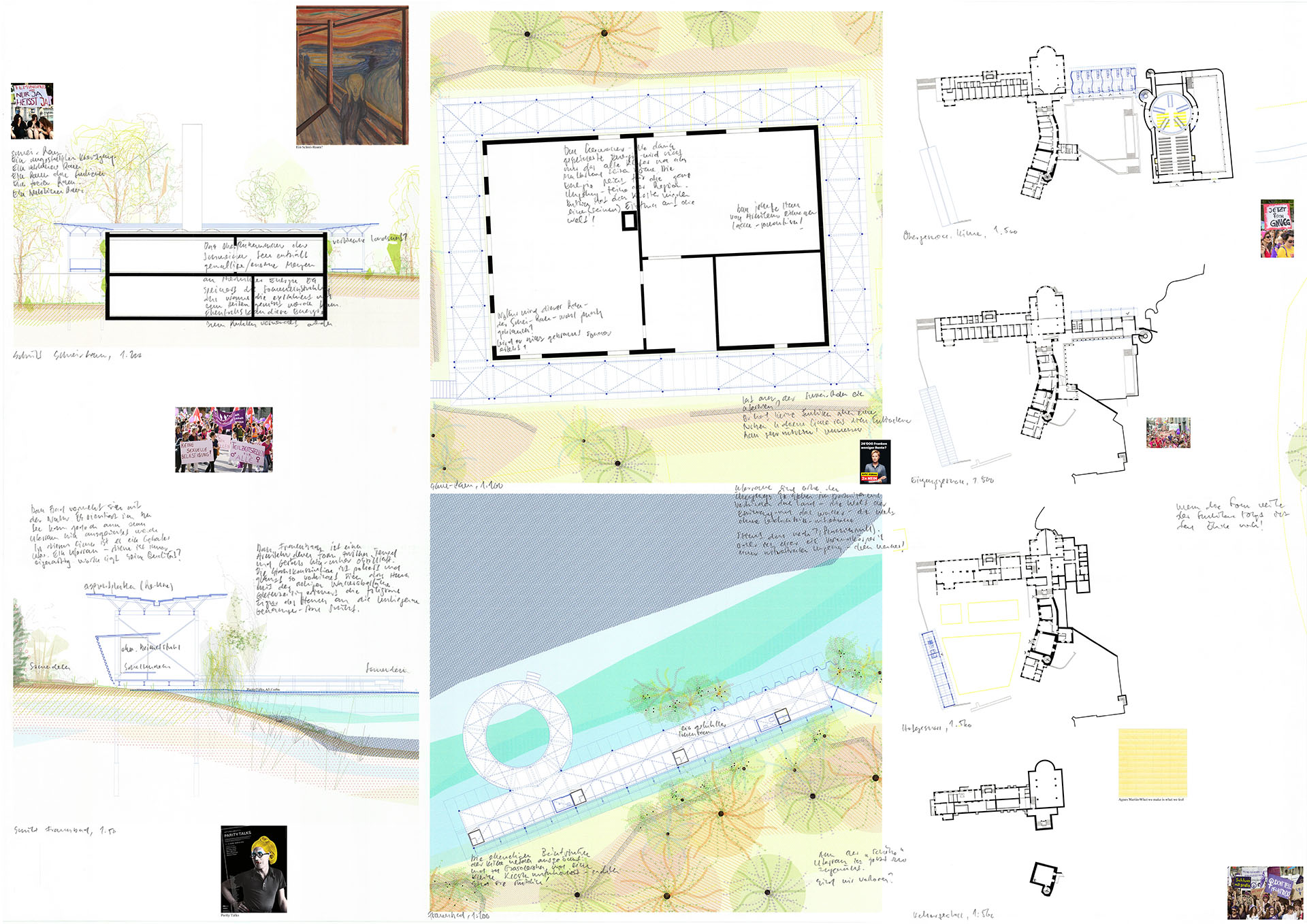

Projekt von Tobias Furter

Die Sonne steht tief – es ist still. Was haben Orte, wie das Kloster Baldegg in der Gegenwart für eine Sinn?

«Girls just wanna have fun-damental rights.»

Obschon die zahlreichen, inneren Möglichkeiten langsam verschwinden, hallen die einstigen Inhalte bis heute nach. In einer Zeit, zu der der Begriff «Chaos» passt, bleiben Orte, wie jener der Baldegger Schwestern nur dann relevant, wenn sie ihre Vergangenheit nicht gänzlich vergessen – sondern an diese anknüpfen. Das Kloster Baldegg hat sich über Jahrzehnte für die Bildung von Frauen eingesetzt und an den fünf Baldegger Schulen in Bourguillon, Hertenstein, Sursee, St. Gallen und am Baldeggersee, mehrere Generationen von jungen Frauen ausgebildet. Damit hat das Kloster einen beträchtlichen Teil zu der heute geführten und äusserst relevanten Gleichstellungsdebatte beigetragen, vielleicht sogar den heutigen Zeitgeist entscheidend mitbestimmt und -geformt. (…)

«64er-WGs» und «fun-feminism»

Unter der Voraussetzung einer gemeinsamen Grundhaltung – hier und heute Feminismus – ist es, aufgrund der Grösse der bestehenden, alten Klosteranlage, sinnvoll mit unterschiedlichen Programmen zu arbeiten und einen Ort zu erschaffen, der sich aus dem Prozess des Verbindens herausentwickelt. Organisationen und/oder Vereine sollen sich vernetzten – Glauben und Wissenschaft vereinen. Die Baldegger Schwestern ziehen zurück in die alte Klosteranlage – wo es in eine neue, andere Zukunft geführt werden kann.

Die vier verschiedenen Neubauten, das vierundzwanzig Zimmerhaus, der Speisesaal, der Schrei-Raum und das Frauenbad, schreiben die Klosterräume weiter und verdichten sie. Die Neubauten schmiegen sich dem Bestand entlang – berühren ihn jedoch nicht.

In die Kirche «Baldegg» wird ein neuer, performativer Raum eingewoben. Er bricht mit dem gerichteten Kirchengrundriss und führt eine zentrale Halle ein, welche über einen zusätzlichen Eingang direkt erreicht wird. Die Beichtstühle werden ausgebaut. Die alte Klosteranlage bleibt unberührt und wird den zukünftigen Bedürfnissen dienend, unterschiedlich genutzt.

Die Umgebung wird angepasst, dabei wird beispielsweise der nordseitige Parkplatz aufgelöst und durch einen blühenden Garten ersetzt. Der Asphaltbelag wird wieder verwendet. Damit werden die Dächer der Neubauten eingedeckt. Für die Neubauten werden vorwiegend zirkuläre Bauteile verwendet. Die Stahlkonstruktion der Häuser glänzt und ist sichtbar. Dazwischen kleiden sich die Innenräume in unterschiedlichen Materialien. Harmonisch und kontrastierend – Drag!

«tentakuläre Architekturen»

Die Raumerfahrungen im vierundzwanzig Zimmerhaus sind flüchtig. Der Grundriss ist frei – selbstbestimmt. Die sonst üblichen, endgültigen, massiven Wände sind hier leicht, stofflich – vergänglich? Tanzend schieben sich die geschwungenen Schotten zwischen den polierten Stahlstützen hindurch. Ihre Form folgt nicht der Funktion – Sie dient der Stimmung. Frau hört sich und auf der südlichen Loggia sieht sie sich. Der geräumige Aussenraum wird gemeinschaftlich genutzt. Zwischen Gemeinschaft und Privatsphäre vermitteln grosszügige Kastenfenster. Der Speisesaal sitzt auf der Umgebungsmauer (auf der Lauer) und fasst den jetzigen Aussenraum zu einem Hof ein. Es ist gegen Westen ausgerichtet. Ein langes Bandfenster prägt die Fassade des Hauses. Nebst dem Bandfenster wird die Westfassade des Hauses von einer vorgestellten, steinernen Fassade bestimmt. Die Steine werden zu einer schildartigen Wand vermörtelt, anders als üblich, wird der Mörtel nicht abgestrichen, sondern quillt hervor und härtet aus. Die so erzielte, stoffliche Wirkung des Hauses ist konzeptuelle Hinterfragung bekannter, männlicher Ikonenarchitektur und zugleich eine örtliche Weiterführung der südlich gelegenen alten Burgmauer – einer eingewachsenen Ruine.

Die Heizungszentrale wird Teil der Landschaft und wächst in diese ein. In ihr befinden sich die Plattenwärmetauscher des neuen Heizsystems, welches das Seewasser des Baldegger Sees nutzt. Um das bestehende Haus herum wird ein umgekehrter Kreuzgang, eine Landschaftsloggia – der «Schrei-Raum» gebaut. Dieser Raum hat keine Funktion – birgt jedoch ein Potential.

Als Übergangsraum zur Landschaft macht er diese visuell erfahrbar und uns sichtbar. Diese Raumerfahrung ist flüchtig und kraftvoll. Als gebauter Uferraum materialisiert sich die Form des Frauenbades zwischen festlichem Pavillon und handlichem Gerät. Die offene Form des kleinen Hauses richtet sich zum Wasser und zur Wiese hin aus. Die hohen Weidesträucher, welche das Gebäude umgeben, intimisieren den Raum. Der sanfte Glanz der Stahlkonstruktion verbindet das Haus mit der reflektierenden Wasseroberfläche und verortet das Haus in der Natur.

Die Neubauten wurden zusammen gedacht, entwickeln jedoch eine eigene Räumlichkeit – Persönlichkeit, welche es erlaubt, die Häuser im Schritttempo nacheinander zu entwickeln. Ihre Architektur ist nicht spektakulär oder vorherbestimmt, sondern wird als inklusiver Prozess verstanden.

«wenn Frau will, steht alles still!»

Der Asphaltbelag der Nunwilstrasse wird auf einer grosszügigen Fläche durch einen Kopfsteinpflasterbelag ersetzt. Er entschleunigt den Verkehr und schüttelt, im Geiste einer progressiven Bewegung, die Vorbeistreifenden gehörig durch.

Das Kloster Baldegg ist eine eigene Welt – aber ein offener Ort – der das Leben in Beziehungen setzt und an eine bessere Zukunft glaubt.

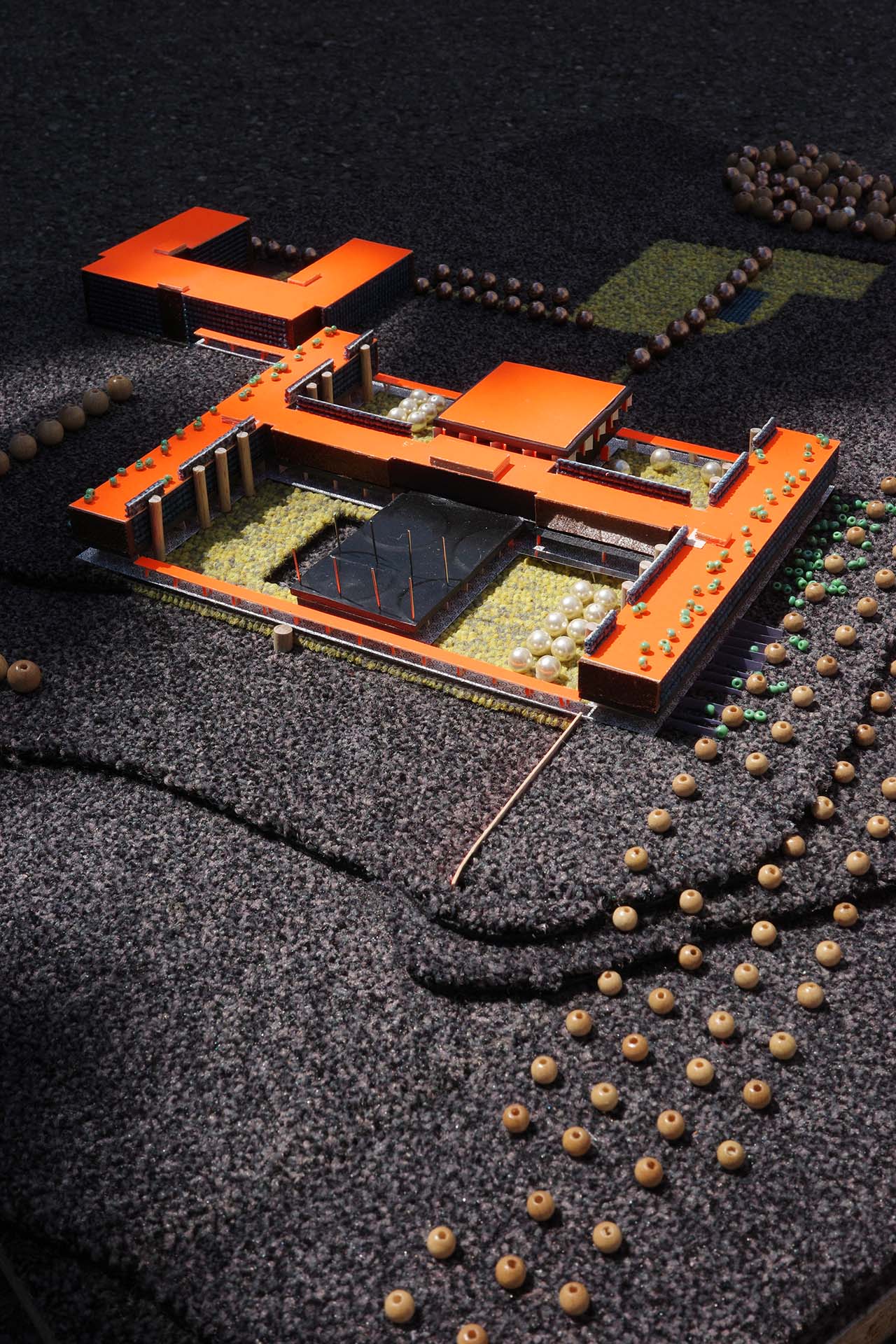

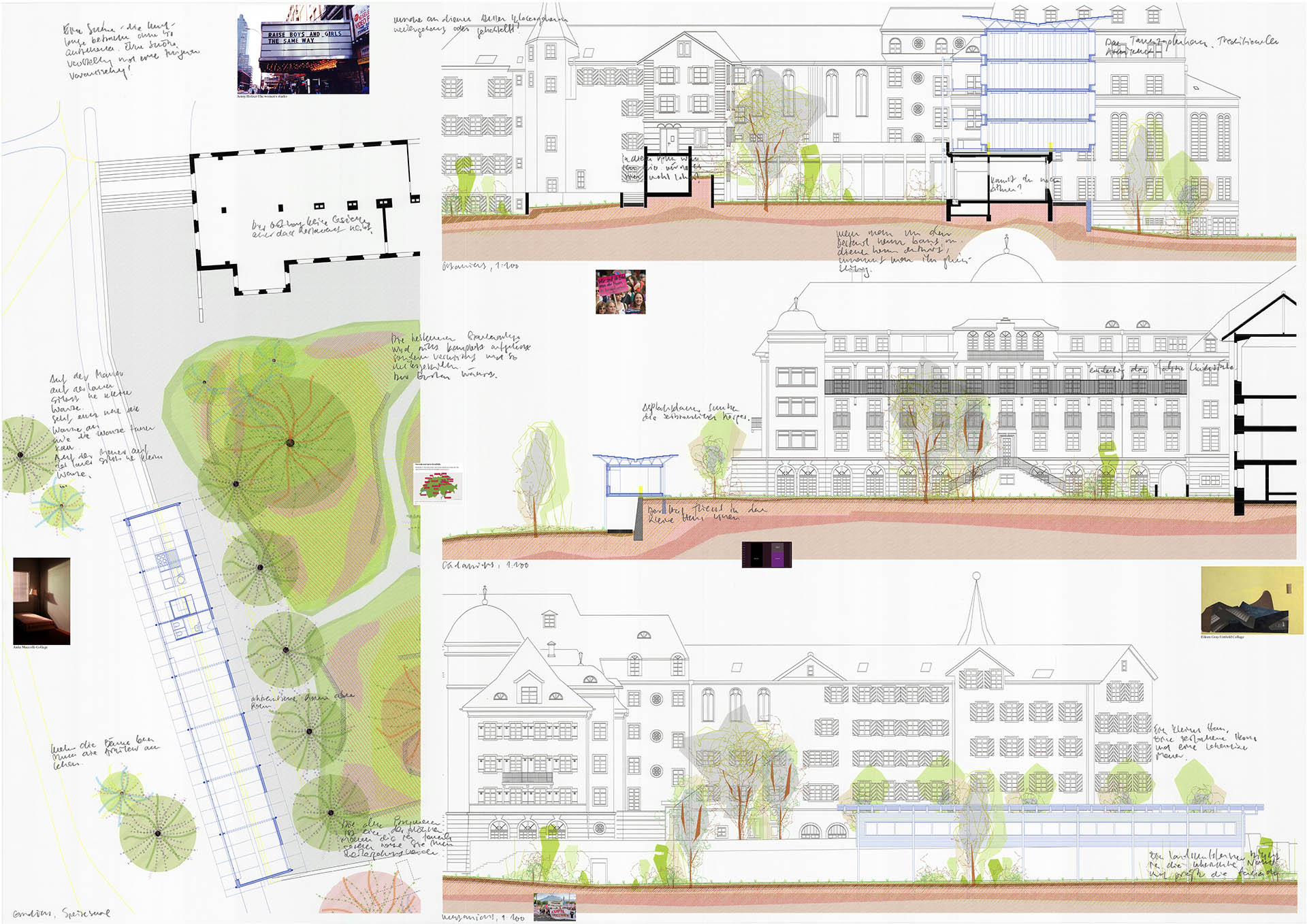

Projekt von Pavla Nesvadbikova

Das Kloster liegt an der Bahnlinie. Das weithin sichtbare Gebäude steht auf einem Hügel und wirkt doch irgendwie deplatziert. Der Eingang ist für den Besucher recht nicht intuitiv positioniert, so dass er sich nicht auf das Dorf, sondern auf die Landschaft und die Parzellen des Clusters konzentriert. Das Gebäude, um das herum alles schimmert, alles Lebendige verändert sich, aber es bleibt stabil. Die Sonne, die über den Himmel wandert, schafft unterschiedliche Stimmungen und Bedingungen im Inneren und gibt den Rhythmus für die Menschen vor, die darin leben. Die in den Gärten gepflanzten Pflanzen verändern sich im Laufe der Jahreszeiten und bilden einen dynamisch wechselnden Pol vor dem Hintergrund der Stallmauern des Klosters.

Das Cluster-Gebäude befindet sich inmitten einer Agrarlandschaft, die Viehzucht, Fischerei und Apfelbaumanbau miteinander verbindet. Gleichzeitig hat der Franziskanerorden eine starke Tradition der Landschaftspflege, die sich bereits im jetzigen Breuer-Gebäude widerspiegelt, sowohl in Form von 4 Höfen mit Gärten als auch in der deutlich sichtbaren Absicht, das Gebäude mit der umgebenden Landschaft zu verbinden. Diese beiden Aspekte bieten dann die Möglichkeit, den Komplex als Treffpunkt zwischen Menschen und Natur zu betrachten.

Im gegenwärtigen Kontext Westeuropas fehlt der intellektuellen Gesellschaft der direkte Kontakt mit dem Anbau und der anschließenden Produktion von Lebensmitteln. Statt im Supermarkt einzukaufen, suchen viele Stadtbewohner heute jedoch wieder diese Verbindung, indem sie entweder Lieferungen von Gemüse vom Bauernhof im Voraus bezahlen oder sich im Rahmen von Organisationen wie der Solidarität Landwirtschaft direkt an der Produktion einiger Tage Arbeit auf den Feldern beteiligen. Diese Art von Organisationen dient vor allem dazu, Umweltbewusstsein zu verbreiten und Wissen darüber zu vermitteln, wie man die Lebensmittelproduktion um uns herum sowohl auf persönlicher Ebene als auch in einem regionalen oder sogar nationalen Kontext angehen kann.

Das Klostergebäude selbst wird in eine Kurzzeitunterkunft und ein Bildungszentrum umgewandelt, das sich mit alternativen Methoden des Umgangs mit der Landschaft und der Lebensmittelproduktion befasst. Der Kern besteht aus Mitgliedern der landwirtschaftlichen Organisation, die zusammen mit den Schwestern neue Prinzipien der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung lehren und dieses Wissen durch ihre Arbeit auf den Feldern weitergeben.

Die Menschen, die in das Kloster kommen, sind meist junge Individualisten (Studenten, die ein freiwilliges Jahr machen, Menschen, die sich für den Zivildienst bewerben usw.) oder Menschen, die in einer Lebensphase sind, in der sie etwas Abstand vom Alltag brauchen.

Das umliegende Land hat weiterhin eine agrarkulturelle Funktion, aber die Art der Bewirtschaftung ist jetzt alternativer – sie wird auf Permakultur geändert (*Permakultur ist eine nachhaltige Art des Anbaus, bei der Pflanzen und Tiere in einem Organismus koexistieren), deren Hauptelement der Apfelbaum ist. Die Produktion und anschließende Verarbeitung von Äpfeln zum Apfelmost wird zur wichtigsten wirtschaftlichen Quelle für den gesamten Betrieb der neuen Organisation. Deshalb wird an der Nordseite des Klosters eine neue Mosterei errichtet, der in Material und Sprache mit dem Breuer-Gebäude kommuniziert.

Ziel ist es, die starke Verbindung zur Natur im Alltag zu stärken. Die gläserne Promenade, die alle drei Flügel des Gebäudes verbindet, wird zu einem Außenraum, dessen Boden aus Erde und Steinen besteht, die sich kontinuierlich durch das Kloster ziehen. Die Fenster der abgerissenen Promenade werden auch in anderen Teilen des Gebäudes verwendet, wo es möglich ist, Fenster ohne Schwellen zu haben, um den gesamten Raum nach außen zu öffnen (Restaurant, Gemeinschaftsräume). Da der größte Teil des Klosters kalt ist, wurde eine Isolierung in die Zellen eingebaut, deren architektonische Form mit den typischen Details der ursprünglichen Betonfassade kommuniziert.

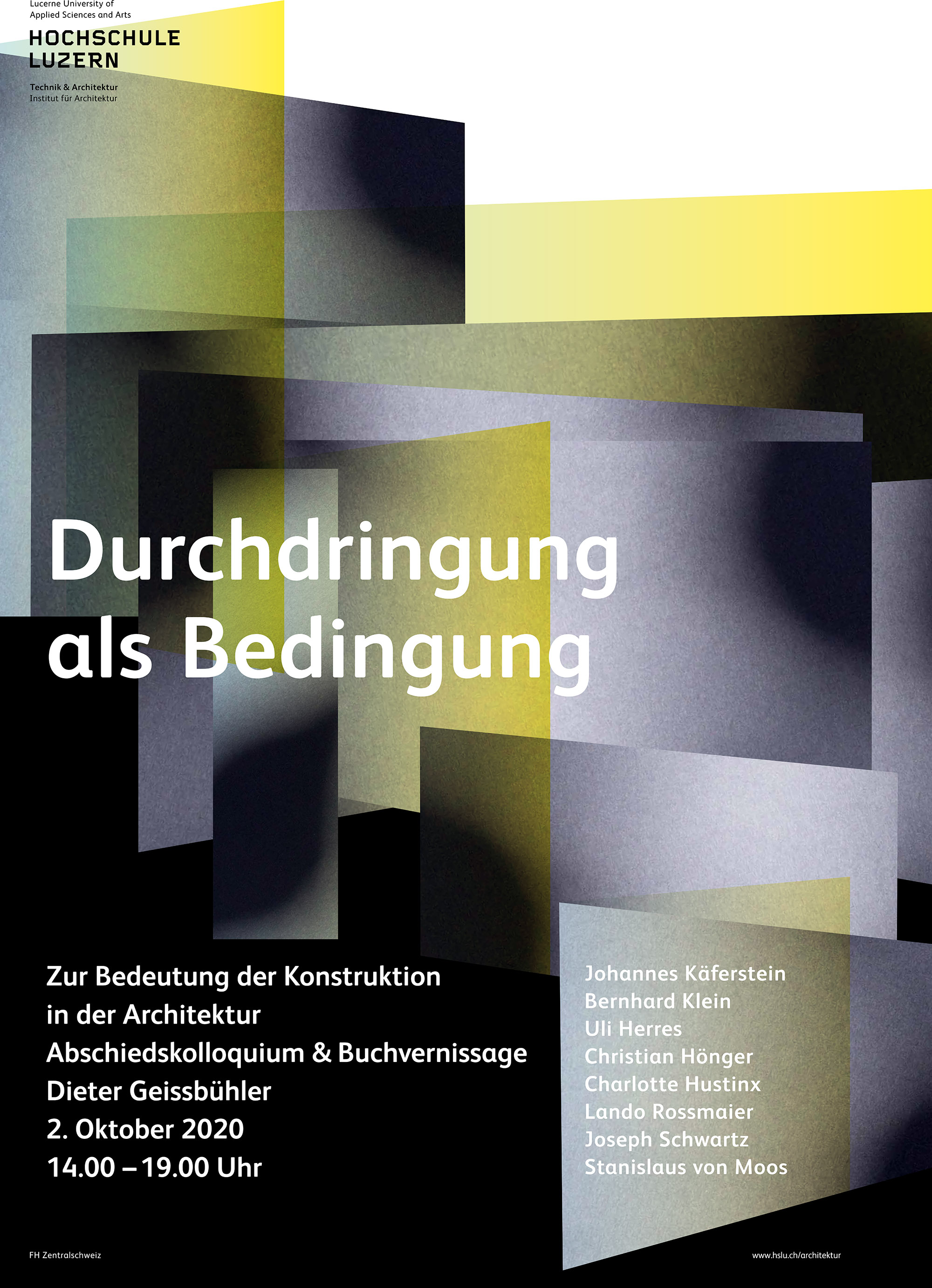

«Keynote Lectures», Master Architektur, Herbstsemester 2022

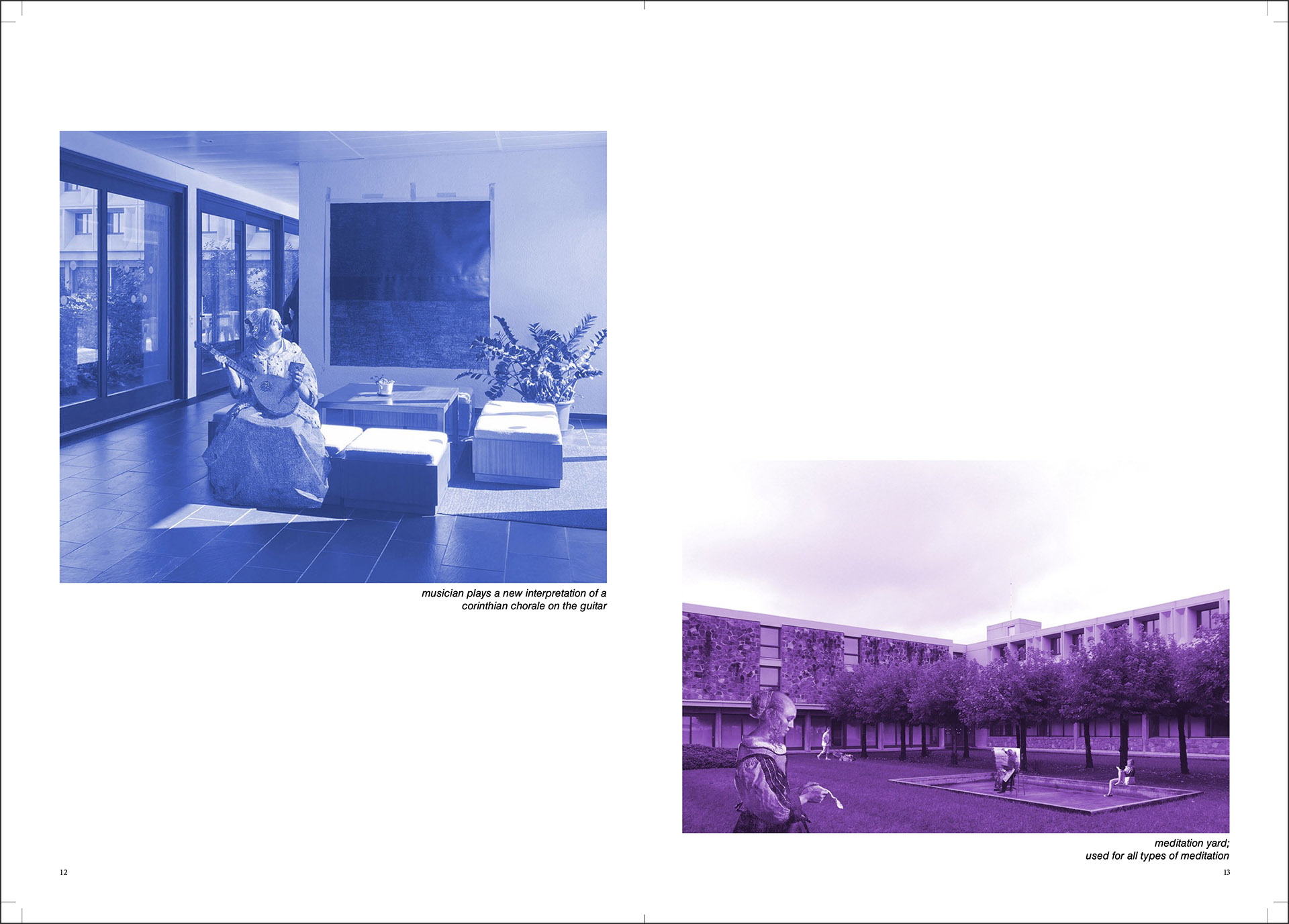

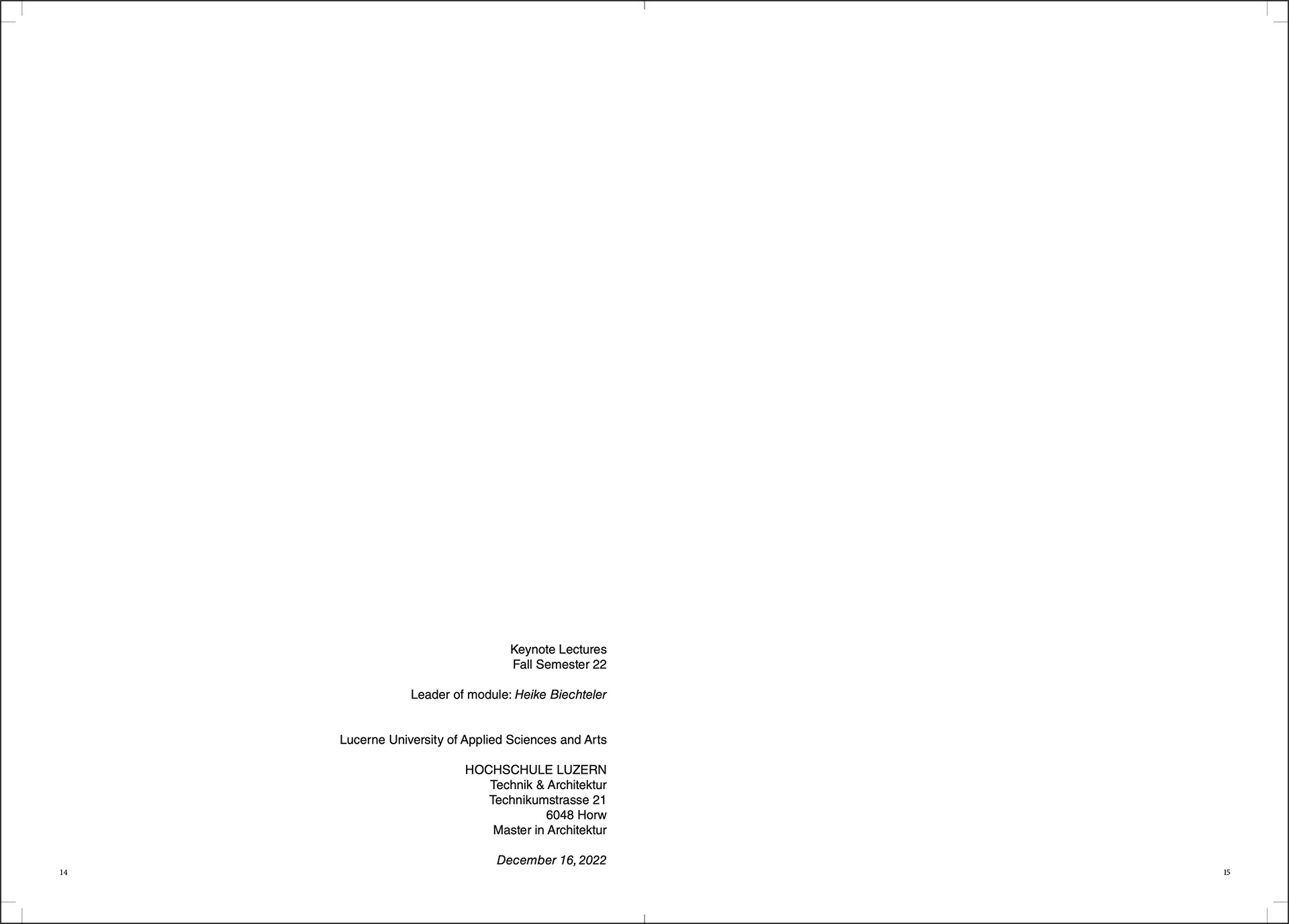

Der Workshop-Zyklus des Moduls «Keynote Lectures» unter der Leitung von Heike Biechteler stellte im Herbstsemester 2022 die Frage in den Vordergrund, wie wir als Gesellschaft in Zukunft zusammenleben können. Wie können wir alternative Formen der Gemeinsamkeit in so unterschiedlichen Bereichen wie Wohnen, Bildung, Natur und Spiritualität finden, wenn wir die globalen Herausforderungen wie Klimawandel, Migration und soziale Ungerechtigkeit berücksichtigen? Diese Herausforderungen haben nicht nur Auswirkungen auf unsere gebaute Umwelt, sondern auch auf die Art und Weise, wie wir unser gemeinsames Leben gestalten. Anhand der Klostergemeinschaft Baldegg als Fallbeispiel für die kollektive Nutzung knapper Gemeingüter wurde untersucht, inwieweit und wann Menschen in der Lage sind, miteinander zu kooperieren und so Ressourcen langfristig zu schonen.

In diesem Rahmen haben sich die Studierenden auf die klösterlichen Institutionen als solche konzentriert, um zu untersuchen, wie sie das Gemeinsame für die Gesellschaft der Zukunft organisierten, organisieren und organisieren könnten. Inwiefern kann das Kloster Baldegg als übergreifendes Vorbild dienen und seine Interpretation von Gemeinsamkeiten über die eigene Gemeinschaft hinaus mit der Gesellschaft als Ganzes teilen? Indem die Studierenden das Modell der «Commons» in Bezug auf Werte, Spiritualität, Bildung, Wissen, Lebensweise und Teilen, wie es in Baldegg verstanden und praktiziert wird, untersuchten, haben sie in einem zweiten Schritt Szenarien entworfen, wie diese Qualitäten bewahrt, gestärkt, angepasst und verbreitet werden könnten oder welche Aspekte alternativ dazu verworfen (oder vernachlässigt) werden sollten.

Projekt von Tobias Furter, Art Lubishtani, Mario Tschopp und Amir Zeynullahu

Projektorganisation

Projektleitung:

– Gabriela Christen

– Johannes Käferstein

Projektmitarbeitende:

– Heike Biechteler

– Matthias Bürgin

– Dieter Geissbühler

– Rachel Mader

– Pablo Müller

– Karin Ohashi

Laufzeit:

31.05.2023 – 28.02.2025

Kontakt

Gabriela Christen

Projektleiterin

gabriela.christen@hslu.ch

+41 41 248 64 00

Presse

- Podcast «Klöster im Wandel» in «Näher dran! Der HSLU-Forschungspodcast», Dezember 2025

- Artikel in Hochparterre «Im Kloster Baldegg – eine Welt zwischen Buchdeckeln», November 2024

- Buchtipp in «baunetz», Januar 2025

- Artikel in der Zeit «Euphorie auf Franziskanisch», Dezember 2024

- Artikel in der Luzerner Zeitung «Als das weibliche Archiekturwunder vom Himmel fiel», 23.11.2024

- Artikel auf ROI-Online, Das Wirtschaftsportal der Zentralschweiz, 11.11.2024

- Artikel auf My Science «Kloster Baldegg: Publikation ehrt architektonische Pionierleistung», 11.11.2024

- Die Klöster in der Schweiz befinden sich in der gestalteten Selbstauflösung, kath.ch, 26. August 2023

- Beten hinter Betonmauern, SRF 2 Kontext, 17. April 2023

- Raketen im Kloster, Antje Stahl, REPUBLIK, 29.12. 2022

- Regionaljournal Zentralschweiz

- Seetaler Bote

- Luzerner Zeitung

- Hochparterre

Publikationen

- Buch «Im Kloster Baldegg – Klösterliches Leben in einem Bau von Marcel Breuer», Scheidegger & Spiess

- Publikation zur Klostertagung 2023 «Neues Leben in alten Mauern» (Bestellung)

- Booklet zur Zusammenarbeit zwischen dem Kloster Baldegg und dem Master Architektur HSLU