Hybridize the Ordinary

Im Forschungsprojekt «Hybridize the Ordinary» wurden Strategien für den Umgang mit Grosswohnsiedlungen am Stadtrand untersucht, um gebaute Strukturen in resilienten, suffizienten und restorativen Lebensraum zu transformieren. Das Ergebnis ist ein Modell, das Werte, Haltung, Anforderungen, Ausprägungen und potenzielle Aktivierungsebenen hybrider Elemente zusammenfasst sowie Handlungsempfehlungen zur Hybridisierung ableitet.

Unsere Städte, Siedlungen und Nachbarschaften stehen unter permanentem Anpassungsdruck. Klimawandel, Migration, Demografie und Digitalisierung wirken immer stärker auf die Urbanisierung ein und führen zu Qualitätsanforderungen an eine verdichtete Stadt. Für die Zukunft wird es darum gehen, die gebaute Stadt in einen grünen, gerechten und produktiven Lebensraum zu transformieren (Leipzig Charta 2007/2020), der seiner postanthropozänen Verantwortung gerecht wird (CCTP, 2023) und gleichzeitig auf unbekannte Entwicklungen reagieren kann.

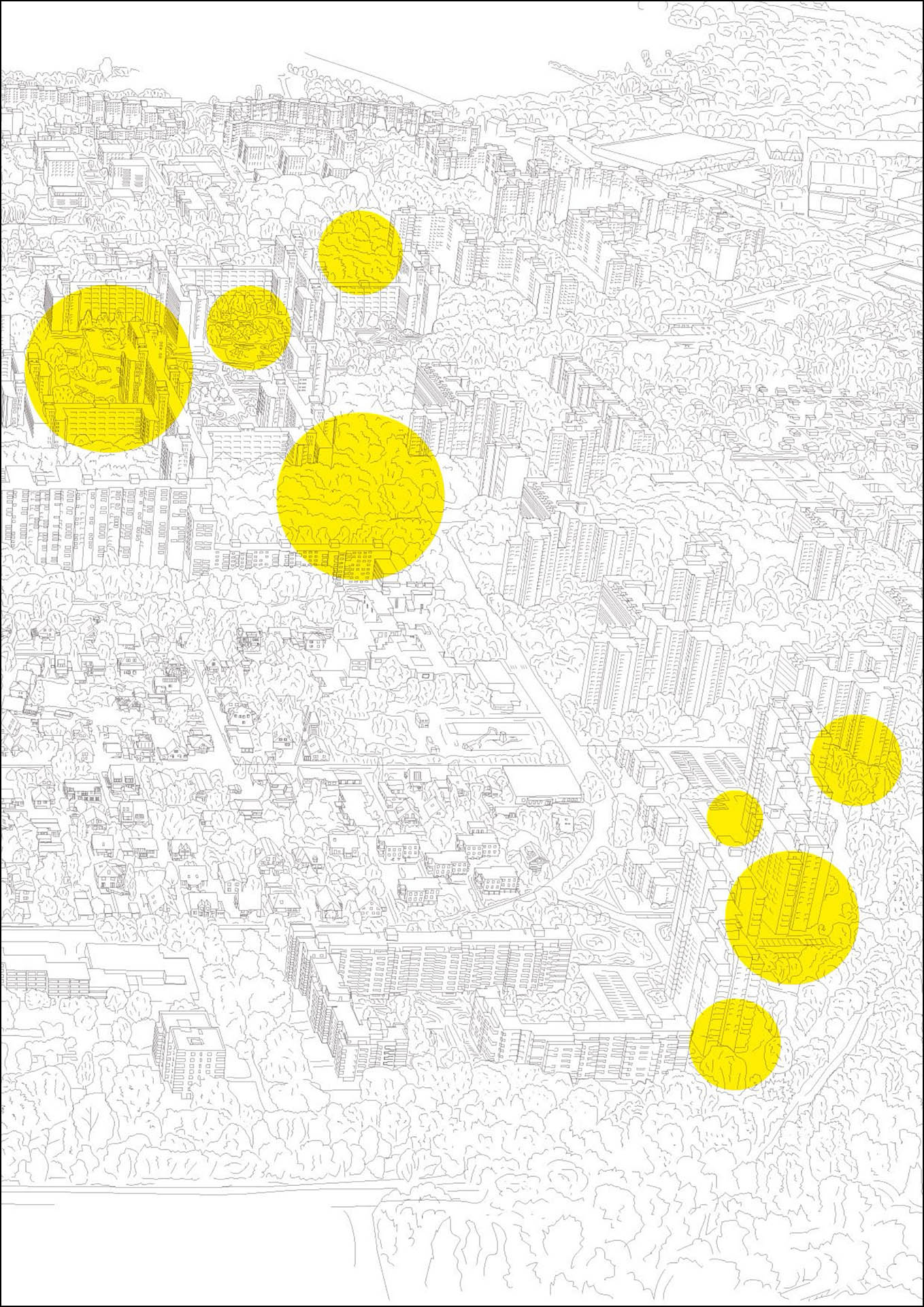

Grosssiedlungen am Stadtrand sind besonders von diesem Wandel betroffen. Vor rund 50 Jahren im Ideal der «Urbanität durch Dichte» erstellt, eignen sich die monofunktionalen Strukturen kaum für aktuelle Wohnformen oder den angestrebten Nutzungsmix städtischer Qualität. Dazu kommt ein Sanierungsdruck durch das Ende der Funktionsdauer von Fassaden und technischen Komponenten sowie weiterentwickelte energetischen Vorschriften. Gleichzeitig bieten Grosssiedlungen Potenziale: Weitreichende Grünflächen prägen die Atmosphäre im Aussenraum und kompakte Wohnungen bieten erschwinglichen Wohnraum.

Ziel des Forschungsprojekts war es, Ansätze zu finden, um die Vielfalt innerhalb von Grosssiedlungen zu fördern, die Attraktivität im Sinn der Werte der nachhaltigen europäischen Stadt zu stärken und ihre Transformationskapazität für verschiedene Zukünfte zu erhöhen. Das Projekt nutzte den Ansatz der «Hybridisierung» und lieferte Antworten auf die Forschungsfrage:

Wie können hybride Potenziale bestehender Grosssiedlungen am Stadtrand aktiviert werden, um die gebauten Strukturen in einen resilienten, suffizienten und restorativen Lebensraum für die Zukunft zu transformieren?

Die Arbeiten umfassten Studien zu Chancen, Herausforderungen und Rahmenbedingungen bestehender Siedlungsrealitäten am Stadtrand und fokussierten auf baulich-räumliche sowie prozessbezogene Merkmale. Auf Basis typischer Merkmale Berliner und Schweizer Grosssiedlungen sowie mithilfe der Evaluation internationaler Fallbeispiele konnten Potenziale zur Hybridisierung identifiziert werden. Anschliessend wurde der Ansatz der Hybridisierung in Form von Szenarien exemplarisch auf vier bestehende Grosssiedlungen in Deutschland und der Schweiz angewandt und verifiziert.

Die Erkenntnisse des Forschungsprojekts wurden in Learnings und Thesen festgehalten. Sie zeigen u.a. das Potenzial von Schnittstellen, Mitwirkung und Zukunftsszenarien für hybride Grosssiedlungen auf und geben Hinweise auf zu adressierende Themen und methodischem Vorgehen. Aus den Erkenntnissen wurde ein konkretes Modell zur Hybridisierung von Grosssiedlungen am Stadtrand abgeleitet, das Werte, Haltung, Anforderungen, Ausprägungen und potenzielle Aktivierungsebenen hybrider Elemente zusammenfasst.

Für den Transfer in die Praxis wurden Strategien und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Sie unterstützen u.a. ein systemisches Vorgehen zur Analyse einer Situation und der Auseinandersetzung mit Faktoren des Wandels. Mit der erarbeiteten Toolbox werden Szenarien als zentrales Instrument vorgestellt, Zukunft denkbar zu machen und resiliente, suffiziente und restorative Wirkungen abzuschätzen.

Im Forschungsprojekt konnte aufgezeigt werden, dass integrative Transformationsstrategien eine mehrdimensionale Bearbeitung im Sinn der Hybridisierung erfordern. Szenarios und Zukunftsbilder sind dabei ein zentrales Kommunikations- und Planungsmittel, gegenwärtige und zukünftige Bedürfnisse auszuhandeln und transdisziplinäre Planungsphasen vorzubereiten.

Forschungsbericht zum Download

Auszug aus dem Forschungsbericht

Organisation

Projektleitung Gesamtprojekt:

– Technische Universität Berlin, Fakultät VI – Planen Bauen Umwelt, Institut für Architektur (IfA),

Fachgebiet Planungs- und Bauökonomie/Immobilienwirtschaft (pbi); Projektleitung Gesamtprojekt: Ben Gabriel

Projektleitung Hochschule Luzern:

– Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur (CCTP); Projektleitung: C. Lars Schuchert

Externe Projektpartner:

– Technische Universität Berlin, Fakultät VI – Planen Bauen Umwelt, Institut für Architektur (IfA),

Fachgebiet Planungs- und Bauökonomie/Immobilienwirtschaft (pbi); Projektleitung Gesamtprojekt: Ben Gabriel

Externe Projektfinanzierer:

– BBSR Bundesinstitut für Bau-, Stadt- & Raumforschung, Innovationsprogramm Zukunft Bau

Fachbetreuung

– Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Referat WB 3 – Forschung und Innovation im Bauwesen, Bonn; Dr. Katja Hasche

Projektpartnerinnen und -partner / Mitfinanzierende

– Kompetenzzentrum Großsiedlungen e.V.; Dr.-Ing. Dr. phil. Bernd Hunger

– tafkaoo architects gmbh; Dipl.-Ing. Otto Höller

Laufzeit: März 2021 – September 2023

Links und Downloads

- Download BBSR-Online-Publikation «Hybridize the Ordinary – Strategien für den Umgang mit Grosssiedlungen am Stadtrand» (PDF)

- Link zum Projekt auf der HSLU-Webseite

- Link zum Projekt auf der Plattform Zukunft Bau

- Publikation als Open Access über LORY

Kontakt

C. Lars Schuchert

Projektleiter

Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur (CCTP)

lars.schuchert@hslu.ch