Studienarbeiten CAS Baukultur

Im Rahmen des CAS Baukultur erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit eine von ihnen gewählte Fragestellung aus der Praxis aufzugreifen und zu bearbeiten. Dies geschieht im Zuge einer kompakten Studienarbeit, für welche sie eine Betreuungsperson aus dem Dozierenden-Team auswählen können. Die Teilnehmenden reflektieren dabei die erlernten Inhalte anhand eines konkreten Falls und gewinnen unmittelbare Erkenntnisse für ihre tägliche Praxis. Die gewählten Themen der Studienarbeiten sind sehr vielfältig, untenstehend ein paar Einblicke in einige dieser Arbeiten.

Studienarbeit Regula Dolfi

Bauberatung Birmenstorf – Analyse und Empfehlungen für den Bauberatungsprozess

Wie wird aus Bauberatung ein wirksames Instrument zur Förderung der Baukultur?

Ausgangslage: Der Ortsbildausschuss wurde neu als Fachgremium eingeführt, doch Abläufe, Zuständigkeiten und Sichtbarmachung sind noch unklar.

Arbeit: Regula Dolfi analysiert die aktuelle Praxis und vergleicht sie mit anderen Gemeinden. Sie zeigt, dass klare, transparente Prozesse und eine gezielte Kommunikation entscheidend sind für die Akzeptanz bei Planenden und die Wirkung in der Gemeinde. Ihr Fazit: Birmenstorf muss klare Strukturen und eine bessere Kommunikation entwickeln, um den Prozess zu optimieren und das Bewusstsein für das Ortsbild zu stärken.

Ergebnis: In der Zwischenzeit wurde auf der Grundlage der Studienarbeit ein Merkblatt zur externen Kommunikation verfasst und zusätzlich wurde ein Leitfaden für die internen Abläufe erstellt. Diese Massnahmen sollen den Beratungsprozess klären und nach aussen transparenter machen.

Studienarbeit Andreas Galli

Rechtliche Rahmenbedingungen für die Baukultur erhöhende Instrumente als echte Alternative in Bewilligungsverfahren

Wie können qualitätssichernde Verfahren genutzt werden, um Einsprachemöglichkeiten zu reduzieren – und gleichzeitig die Baukultur zu stärken?

Ausgangslage: In vielen Bauvorhaben führen formale Einsprachen zu Verzögerungen – oft ohne baukulturellen Mehrwert. Demgegenüber ermöglichen qualitätssichernde Instrumente wie Fachgremien, Dialogverfahren oder Wettbewerbe eine frühzeitige Auseinandersetzung mit Qualität.

Arbeit: Andreas Galli prüft die rechtlichen Rahmenbedingungen und zeigt auf, wie diese gezielt angepasst werden müssten, damit qualitätssichernde Verfahren eine rechtsstaatlich tragfähige Alternative zu Einsprachen bieten können.

Ergebnis: Weniger Konflikte im Nachhinein, dafür mehr Qualität von Anfang an – ein Ansatz, der Verfahrensdauer, Planungs- und Baukultur zugleich verbessert.

Studienarbeit Cornelia Graber

Massnahmen zur Verbesserung des Baugesuchsprozesses in der Kernzone C in Willisau

Baukultur ermöglichen statt blockieren – wie gelingt qualitätsvolle Innenentwicklung in heterogenen Gebieten?

Ausgangslage: Die Offenheit der baurechtlichen Vorgaben führt zu Unsicherheit bei Bauwilligen, Planenden und Behörden – und verhindert eine konsistente Entwicklung trotz grossen Potenzials entlang der Bahnhofstrasse.

Arbeit: Cornelia analysiert Schwachstellen im Baugesuchsprozess, identifiziert Handlungsfelder in Qualitätssicherung, Kommunikation und Instrumentenwahl – und macht konkrete Vorschläge: Gestaltungsrichtlinien, ein klarer Prozessablauf, Stärkung der Fachkommission sowie mittelfristig ein behördenverbindlicher Richtplan. Ihr Fazit: Baukultur entsteht durch klare Prozesse, engagierte Fachbegleitung – und eine aktive Rolle der Gemeinde.

Ergebnis: Die Erkenntnisse der Arbeit haben dazu geführt, dass das erarbeitete Merkblatt mit den Prozessschritten mittlerweile im Bau- und Zonenreglement der Stadt Willisau rechtlich verankert wurde. Zudem ist neu ein Landschaftsarchitekt fixer Bestandteil der Baukommission Ortskern, um dem Thema Freiraum bei der Beurteilung von Bauprojekten mehr Gewicht zu verleihen.

Studienarbeit Martin Janser

Instrumente für qualitativ hochwertige, parzellenübergreifende Verdichtungsprozesse

Wie kann Verdichtung gelingen – über Grundstücksgrenzen hinweg?

Ausgangslage: Viele Siedlungen verfügen über Potenziale zur Nachverdichtung – doch kleinteilige Eigentumsverhältnisse, fehlende Koordination und planerische Unsicherheiten blockieren oft das baukulturell sinnvolle Wachstum.

Arbeit: Martin Janser analysiert die Rahmenbedingungen, beleuchtet Erfolgsfaktoren und untersucht konkrete Ansätze, wie gemeinde- oder quartierbezogene Strategien zur Kooperation, Qualitätssicherung und Beteiligung aufgebaut werden können.

Ergebnis: Martin Jansers Arbeit zeigt, dass Verdichtung mehr als planerischen Willen braucht – sie erfordert kulturelles Verständnis, gute Prozesse und eine aktive Rolle von Gemeinden.

Studienarbeit Karl Stammnitz

Entwicklungsgebiet Wallisellen Südost – Sicherung hochwertiger Freiräume

Wie können hochwertige Freiräume im dichten Stadtwachstum gesichert werden?

Ausgangslage: Im Entwicklungsgebiet treffen vielfältige Interessen aufeinander – Investor:innen, Stadt, Bevölkerung und Nachbarsgemeinden. Der öffentliche Raum droht dabei oft zwischen Grundstücksgrenzen und Nutzungsinteressen zerrieben zu werden.

Arbeit: Karl Stammnitz zeigt auf, wie ein strukturierter Planungsdialog – mit frühzeitiger Koordination, klarer Rollenverteilung und zielgerichteter Kommunikation – helfen kann, qualitätsvolle Freiräume langfristig zu sichern und integrativ zu entwickeln.

Ergebnis: Seine Arbeit liefert praxisnahe Empfehlungen für Behörden, Planende und Investor:innen, z.B. wie Freiräume nicht als Restfläche, sondern als Ausgangspunkt einer qualitätsvollen Siedlungsentwicklung verstanden und behandelt werden können.

Studienarbeit Klaus Troger

Siedlungsentwicklung nach innen in einem Ortsbild von nationaler Bedeutung im Oberwallis

Wie gelingt Innenentwicklung im schützenswerten Ortsbild?

Ausgangslage: Die Bahnhofstrasse liegt in einem heterogen bebauten Gebiet zwischen historischem Dorfkern und Talebene – mit grossen Herausforderungen, aber auch viel Potenzial für qualitätsvolle Entwicklung.

Arbeit: Klaus Troger zeigt, wie sich innenorientierte Siedlungsentwicklung mit den Erhaltungszielen des ISOS in Einklang bringen lässt – durch frühzeitige Analyse, kooperative Prozesse, klare Strategien und einen ganzheitlichen Blick auf Raum, Geschichte und Öffentlichkeit.

Ergebnis: Klaus Trogers Empfehlungen betonen die Bedeutung eines fein justierten Zusammenspiels von baulicher Verdichtung, Schutzinteressen und öffentlichem Raum – besonders in kleinen Gemeinden, wo politische Nähe und baukulturelle Sensibilität Hand in Hand gehen müssen.

Studienarbeit Manuela Weber

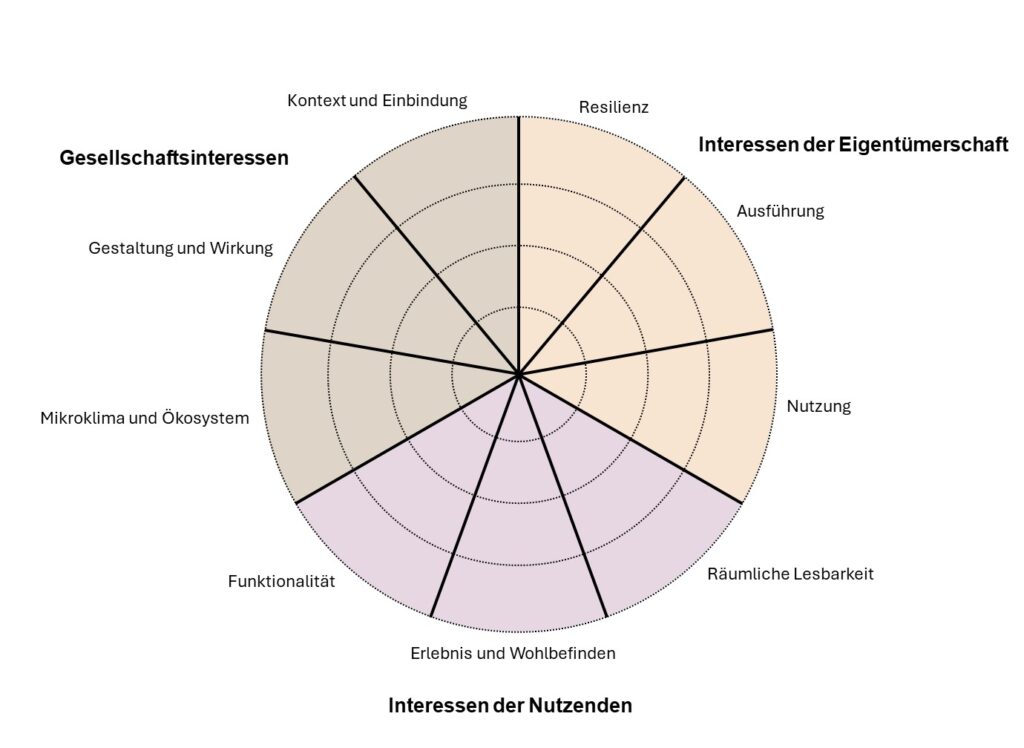

Der Baukultur-Spider – Ein Bewertungstool für die Praxis

Wie lässt sich der baukulturelle Zustand eines Entwicklungsgebiets sichtbar machen?

Ziel: Für die interdisziplinäre Arbeit bei Metron soll ein Tool entstehen, das hilft, baukulturelle Stärken und Schwächen eines Gebiets frühzeitig zu erfassen – und dadurch fundierte planerische Entscheidungen zu unterstützen.

Arbeit: Der Spider basiert auf den acht Kriterien des Davos Qualitätssystem für hohe Baukultur. Diese werden adaptiert und anhand der drei Kategorien Eigentümerschaft, Nutzende und Gesellschaftsinteressen gegliedert. Die Bewertung erfolgt qualitativ und wird in einem radialen Diagramm visualisiert – als Gesprächsgrundlage für Planende und Auftraggeber:innen.

Ergebnis: Ein klar strukturiertes, adaptierbares Tool, das Baukultur nicht als abstrakten Anspruch, sondern als konkreten Analysefaktor in der Planung nutzt.

Studienarbeit Gisela Widmer-Reichlin

Kinder planen ihr Dorf – Kinderpartizipation als Mehrwert in Planungsprozessen des öffentlichen Raumes

Wie kann Kinderpartizipation Baukultur stärken?

Ausgangslage: In Adligenswil stehen zentrale planerische Entscheidungen an – doch die Perspektiven der jüngsten Bevölkerung fehlen oft im Prozess.

Arbeit: Gisela Widmer-Reichlin analysiert rechtliche Grundlagen, praxiserprobte Modelle und die bestehenden Strukturen in ihrer Gemeinde. Sie zeigt, wie informelle Kinderpartizipation in Planungsprozesse eingebettet, institutionell verankert und interdisziplinär begleitet werden kann. Ihr Fazit: Erfolgreiche Kinderpartizipation benötigt kontinuierliche Unterstützung und Begleitung durch Erwachsene. Für eine nachhaltige Implementierung bedarf es der institutionellen Verankerung. Die Einbindung von Kindern in den Planungsprozess trägt massgeblich dazu bei, dass sich eine breite Öffentlichkeit mit der Gestaltung ihres Lebensraumes auseinandersetzt.

Ergebnis: Die Gemeinde Adligenswil trägt seit 2024 das UNICEF-Label «Kinderfreundliche Gemeinde». Angeregt durch die CAS-Arbeit wurde die Kinderpartizipation im Bau- und Zonenreglement sowie in der Gemeindeordnung rechtlich verankert. Somit müssen Kinder nach Möglichkeit bei der Planung des öffentlichen Raumes befragt und einbezogen werden. Die Adligenswiler Kinder konnten so beispielsweise bei der Planung des neuen Primarschulhauses aktiv und gewinnbringend ihre Perspektive einbringen. Der Einbezug der Kinder ist nun bei der Ausgestaltung des Fuss- und Velowegnetzes sowie des Dorfplatzes vorgesehen.

Interessant? Mehr Informationen zum CAS Baukultur finden Sie hier.